Dal Vangelo di Giovanni Gv 20, 1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

……………………………………………..

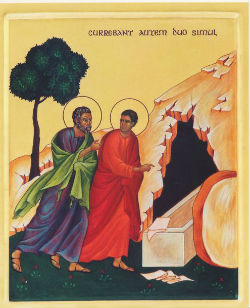

La pericope odierna è tutta incentrata sul tema della “tomba vuota”. Essa, com’è noto, non è sufficiente a “dimostrare” la resurrezione di Gesù, non è una “prova” di essa; e tuttavia è un importante indizio, un “segno” per chi sa leggerlo correttamente.

Giovanni, che ama esprimere attraverso singoli ed emblematici personaggi diverse posizioni, ci presenta nel cap.20 le tre diverse reazioni di fronte alla tomba vuota di Maria Maddalena, di Pietro e dell’ “altro discepolo”, che è poi lo stesso Giovanni, il “Discepolo amato”.

Giunta al sepolcro, Maria vede (“blépei”) la pietra tolta, ribaltata via. Il suo vedere è espresso con “blépo”, un verbo greco che indica il vedere fisico, il semplice scorgere con gli occhi, la percezione materiale. Da questa percezione deriva alla donna una conclusione puramente umana: il cadavere non c’è più, quindi è stato rubato, portato via. Di qui il suo dolore, anzi la sua angoscia, perché le è stata sottratta – forse per sempre – l’unica reliquia che le era rimasta del suo amato Maestro.

Ella avverte di ciò i due maggiori esponenti della comunità cristiana primitiva e anch’essi vanno subito, e di corsa, al sepolcro. Pietro, cui Giovanni ha dato la precedenza, entra nella tomba e “osserva” tele e sudario piegati accuratamente. Questa volta il verbo greco è “theoréin”, che dice più del semplice vedere fisico: significa infatti “scrutare attentamente” ed implica uno sguardo attento, riflessivo, interrogante. Infatti dal passo parallelo di Luca (c.24, a.12 b) veniamo a sapere che Pietro era “pieno di stupore” per l’accaduto.

Infine anche il terzo personaggio emblematico del racconto, “l’altro discepolo”, entra nel sepolcro e di lui l’autore dice che “vide e credette”. Questa volta il verbo greco tradotto con “vide” è “éiden”, il perfetto di “horào”, che significa guardare, percepire, prendere conoscenza; nel linguaggio biblico del N.T. il verbo indica anche la visione spirituale. Siamo cioè a un terzo gradino di profondità rispetto agli altri due verbi esaminati.

Che cosa vide e che cosa credette Giovanni?

Gli esegeti hanno dato risposte diverse, anche perché il v.7 costituisce una vera e propria “crux” interpretativa.

Da parte mia ho trovato convincente la proposta di traduzione fatta dal sacerdote biblista Don Antonio Persili (ampiamente citato da V. Messori in “Dicono che è risorto”, capp.12°-13°), il quale

ha dedicato interi decenni (sic!) a studiare Giov.20,3-8, esplorando non solo il testo originale, ma il contesto storico, archeologico, antropologico, gli usi e i costumi funerari del tempo, etc.

Sulla base di una ben documentata analisi filologica, egli propone una traduzione dei vv.6-7 diversa da quella ufficiale e cioè:

NON “[Pietro] osservò i teli posati là, 7e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.”

MA: “[Pietro] contempla le fasce distese e ( 7) il sudario, che era sul capo di lui, non disteso con le fasce, ma al contrario avvolto in una posizione unica”.

Che cosa si evince da questa traduzione?

Anzitutto le fasce, cioè le strisce di tela che avvolgevano il lenzuolo funerario (o sindone), se prima erano rialzate (perché all’interno c’era il corpo), ora sono “abbassate”, “distese”; cioè intatte, non manomesse, non disciolte. “Esse – afferma Persili – costituiscono la prima traccia della Resurrezione: era infatti assolutamente impossibile che il corpo di Gesù fosse uscito dalle fasce, semplicemente rianimato, o che fosse stato asportato, sia da amici che da nemici, senza svolgere quelle fasce o, comunque, senza manometterle in qualche maniera” (da “Sulle tracce del Cristo Risorto”).

Ma soprattutto risulta interessante il particolare del sudario (cui Giovanni dedica un intero versetto, il 7), che, secondo la traduzione proposta, si trova non separato dalle bende, bensì sopra le bende, nel punto in cui stava la testa del cadavere, “avvolto in una posizione unica”; infatti “unica”, cioè singolare, eccezionale, irripetibile, appare la posizione di tale sudario agli occhi di Pietro e Giovanni, perché è una sfida alla forza di gravità! Come poteva un telo rimanere “rialzato” ed “avvolto” senza nulla dentro? L’unica spiegazione plausibile è che il sudario fosse rimasto per così dire “inamidato” per l’essiccarsi (immediato) dei profumi liquidi abbondantemente versati su di esso al momento della sepoltura: era un involucro “imbalsamato”, che conservava ancora la forma di ciò che aveva contenuto fino a qualche ora prima, come se il corpo l’avesse misteriosamente attraversato senza scomporlo. Del resto Gesù risorto non sarebbe apparso all’improvviso nel cenacolo, a porte chiuse?

Ora, Pietro e Giovanni videro le medesime cose, ma solo di Giovanni si dice che “vide e credette”, perché? E che cosa “vide” Giovanni, che cosa “credette”?

Anzitutto Giovanni, a differenza di Pietro, era rimasto con Gesù fino alla fine, aveva assistito alla sua sepoltura e ora, chinatosi sul sepolcro, vede che bende e sudario sono esattamente nella posizione in cui si trovava il cadavere e collocate in modo che, come visto sopra, escludeva qualsiasi manomissione.

Ricordiamo che per l’evangelista Giovanni “vedere” (“horào”) è anche un prendere coscienza di un evento della rivelazione. Il discepolo dunque “vide”, in modo più profondo degli altri, che Gesù non era uscito dalle tele, perché, all’interno di esse, era entrato direttamente nella dimensione dell’eternità, con un passaggio misterioso da uno stato all’altro, dal tempo all’eterno. In questo “vedere” gli fu di aiuto – come detto – la sua precedente esperienza al sepolcro.

Ma soprattutto era l’amore per Gesù di cui il “discepolo amato” era penetrato che lasciò passare in lui la luce: le fasce, afflosciate su se stesse ma ancora avvolte, e il sudario in quella strana posizione, erano il SEGNO che Gesù era uscito vivodal sepolcro, sottraendosi in maniera misteriosa ai panni che Lo avvolgevano. Giovanni coglie dunque nella disposizione delle bende e del sudario un rinvio. Non vede il Risorto, ma la sua traccia.

Di conseguenza egli crede, prima ancora di incontrarLo come avverrà per gli altri (che solo allora crederanno alla resurrezione), che Gesù è davvero resuscitato dai morti.

Ileana Mortari

Da Vangelo di Giovanni Gv 20, 1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

……………………………………………..

La pericope odierna è tutta incentrata sul tema della “tomba vuota”. Essa, com’è noto, non è sufficiente a “dimostrare” la resurrezione di Gesù, non è una “prova” di essa; e tuttavia è un importante indizio, un “segno” per chi sa leggerlo correttamente.

Giovanni, che ama esprimere attraverso singoli ed emblematici personaggi diverse posizioni, ci presenta nel cap.20 le tre diverse reazioni di fronte alla tomba vuota di Maria Maddalena, di Pietro e dell’ “altro discepolo”, che è poi lo stesso Giovanni, il “Discepolo amato”.

Giunta al sepolcro, Maria vede (“blépei”) la pietra tolta, ribaltata via. Il suo vedere è espresso con “blépo”, un verbo greco che indica il vedere fisico, il semplice scorgere con gli occhi, la percezione materiale. Da questa percezione deriva alla donna una conclusione puramente umana: il cadavere non c’è più, quindi è stato rubato, portato via. Di qui il suo dolore, anzi la sua angoscia, perché le è stata sottratta – forse per sempre – l’unica reliquia che le era rimasta del suo amato Maestro.

Ella avverte di ciò i due maggiori esponenti della comunità cristiana primitiva e anch’essi vanno subito, e di corsa, al sepolcro. Pietro, cui Giovanni ha dato la precedenza, entra nella tomba e “osserva” tele e sudario piegati accuratamente. Questa volta il verbo greco è “theoréin”, che dice più del semplice vedere fisico: significa infatti “scrutare attentamente” ed implica uno sguardo attento, riflessivo, interrogante. Infatti dal passo parallelo di Luca (c.24, a.12 b) veniamo a sapere che Pietro era “pieno di stupore” per l’accaduto.

Infine anche il terzo personaggio emblematico del racconto, “l’altro discepolo”, entra nel sepolcro e di lui l’autore dice che “vide e credette”. Questa volta il verbo greco tradotto con “vide” è “éiden”, il perfetto di “horào”, che significa guardare, percepire, prendere conoscenza; nel linguaggio biblico del N.T. il verbo indica anche la visione spirituale. Siamo cioè a un terzo gradino di profondità rispetto agli altri due verbi esaminati.

Che cosa vide e che cosa credette Giovanni?

Gli esegeti hanno dato risposte diverse, anche perché il v.7 costituisce una vera e propria “crux” interpretativa.

Da parte mia ho trovato convincente la proposta di traduzione fatta dal sacerdote biblista Don Antonio Persili (ampiamente citato da V. Messori in “Dicono che è risorto”, capp.12°-13°), il quale ha dedicato interi decenni (sic!) a studiare Giov.20,3-8, esplorando non solo il testo originale, ma il contesto storico, archeologico, antropologico, gli usi e i costumi funerari del tempo, etc.

Sulla base di una ben documentata analisi filologica, egli propone una traduzione dei vv.6-7 diversa da quella ufficiale e cioè:

NON “[Pietro] osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.”

MA: “[Pietro] contempla le fasce distese e il sudario, che era sul capo di lui, non disteso con le

fasce, ma al contrario avvolto in una posizione unica”

Che cosa si evince da questa traduzione?

Anzitutto le fasce, cioè le strisce di tela che avvolgevano il lenzuolo funerario (o sindone), se prima erano rialzate (perché all’interno c’era il corpo), ora sono “abbassate”, “distese”; cioè intatte, non manomesse, non disciolte. “Esse – afferma Persili – costituiscono la prima traccia della Resurrezione: era infatti assolutamente impossibile che il corpo di Gesù fosse uscito dalle fasce, semplicemente rianimato, o che fosse stato asportato, sia da amici che da nemici, senza svolgere quelle fasce o, comunque, senza manometterle in qualche maniera” (da “Sulle tracce del Cristo Risorto”).

Ma soprattutto risulta interessante il particolare del sudario (cui Giovanni dedica un intero versetto, il 7), che, secondo la traduzione proposta, si trova non separato dalle bende, bensì sopra le bende, nel punto in cui stava la testa del cadavere, “avvolto in una posizione unica”; infatti “unica”, cioè singolare, eccezionale, irripetibile, appare la posizione di tale sudario agli occhi di Pietro e Giovanni, perché è una sfida alla forza di gravità! Come poteva un telo rimanere “rialzato” ed “avvolto” senza nulla dentro? L’unica spiegazione plausibile è che il sudario fosse rimasto per così dire “inamidato” per l’essiccarsi (immediato) dei profumi liquidi abbondantemente versati su di esso al momento della sepoltura: era un involucro “imbalsamato”, che conservava ancora la forma di ciò che aveva contenuto fino a qualche ora prima, come se il corpo l’avesse misteriosamente attraversato senza scomporlo. Del resto Gesù risorto non sarebbe apparso all’improvviso nel cenacolo, a porte chiuse?

Ora, Pietro e Giovanni videro le medesime cose, ma solo di Giovanni si dice che “vide e credette”, perché? E che cosa “vide” Giovanni, che cosa “credette”?

Anzitutto Giovanni, a differenza di Pietro, era rimasto con Gesù fino alla fine, aveva assistito alla sua sepoltura e ora, chinatosi sul sepolcro, vede che bende e sudario sono esattamente nella posizione in cui si trovava il cadavere e collocate in modo che, come visto sopra, escludeva qualsiasi manomissione.

Ricordiamo che per l’evangelista Giovanni “vedere” (“horào”) è anche un prendere coscienza di un evento della rivelazione. Il discepolo dunque “vide”, in modo più profondo degli altri, che Gesù non era uscito dalle tele, perché, all’interno di esse, era entrato direttamente nella dimensione dell’eternità, con un passaggio misterioso da uno stato all’altro, dal tempo all’eterno. In questo “vedere” gli fu di aiuto – come detto – la sua precedente esperienza al sepolcro.

Ma soprattutto era l’amore per Gesù di cui il “discepolo amato” era penetrato che lasciò passare in lui la luce: le fasce, afflosciate su se stesse ma ancora avvolte, e il sudario in quella strana posizione, erano il SEGNO che Gesù era uscito vivodal sepolcro, sottraendosi in maniera misteriosa ai panni che Lo avvolgevano. Giovanni coglie dunque nella disposizione delle bende e del sudario un rinvio. Non vede il Risorto, ma la sua traccia.

Di conseguenza egli crede, prima ancora di incontrarLo come avverrà per gli altri (che solo allora crederanno alla resurrezione), che Gesù è davvero resuscitato dai morti.

Ileana Mortari

È cambiata la geografia mondiale del fenomeno, ma non la sua entità. I bambini soldato continuano ad essere utilizzati nei conflitti armati, nonostante gli accordi internazionali, fra cui quello fondamentale entrato in vigore il 12 febbraio 2002, all’origine della Giornata internazionale contro l’uso dei bambini soldato […].

È cambiata la geografia mondiale del fenomeno, ma non la sua entità. I bambini soldato continuano ad essere utilizzati nei conflitti armati, nonostante gli accordi internazionali, fra cui quello fondamentale entrato in vigore il 12 febbraio 2002, all’origine della Giornata internazionale contro l’uso dei bambini soldato […].

Sono preoccupato per l’isolamento che viviamo nella mia comunità: ciascuno si occupa delle proprie cose, con relazioni minime con i fratelli, mentre verso l’esterno c’è un’attività frenetica. È come una specie di doppia personalità: estremamente sociale, simpatica e disponibile ad extra, ma alquanto ermetica ad intra, forse perché le persone non si sentono valorizzate. Un formatore

Sono preoccupato per l’isolamento che viviamo nella mia comunità: ciascuno si occupa delle proprie cose, con relazioni minime con i fratelli, mentre verso l’esterno c’è un’attività frenetica. È come una specie di doppia personalità: estremamente sociale, simpatica e disponibile ad extra, ma alquanto ermetica ad intra, forse perché le persone non si sentono valorizzate. Un formatore

EDITORIALE –

EDITORIALE –

Alcune linee della metropolitana di Pechino si sono trasformate in una lunghissima biblioteca di audiolibri. I viaggiatori della linea 4 e della circolare 10 possono contare su un apprezzatissimo servizio che gli permette di ascoltare direttamente dal proprio smartphone il libro che più gli piace. Per ascoltarli basta scaricare un’app che consente di accedere a tutti i titoli disponibili.

Alcune linee della metropolitana di Pechino si sono trasformate in una lunghissima biblioteca di audiolibri. I viaggiatori della linea 4 e della circolare 10 possono contare su un apprezzatissimo servizio che gli permette di ascoltare direttamente dal proprio smartphone il libro che più gli piace. Per ascoltarli basta scaricare un’app che consente di accedere a tutti i titoli disponibili.

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».

L’Autrice, Maria Rita Castellani, affronta i temi nodali dell’accompagnamento spirituale.

L’Autrice, Maria Rita Castellani, affronta i temi nodali dell’accompagnamento spirituale.

Un fatto passato quasi inosservato in Italia ma che potrebbe avere implicazioni positive per le ragazze nigeriane costrette a prostituirsi: alcuni giorni fa l’Oba (“re”) Ewuare II, la massima autorità religiosa del popolo Edo, ha formulato un editto in cui vieta tutti i riti di giuramento che vincolano con maledizioni terribili le ragazze trafficate. Una testimonianza dalla Nigeria e il commento delle religiose anti-tratta.

Un fatto passato quasi inosservato in Italia ma che potrebbe avere implicazioni positive per le ragazze nigeriane costrette a prostituirsi: alcuni giorni fa l’Oba (“re”) Ewuare II, la massima autorità religiosa del popolo Edo, ha formulato un editto in cui vieta tutti i riti di giuramento che vincolano con maledizioni terribili le ragazze trafficate. Una testimonianza dalla Nigeria e il commento delle religiose anti-tratta.