Può un lupo pascolare insieme ad un agnello1? Si è mai visto una pantera sdraiata accanto ad un capretto? O un bambino che conduce nella stessa mandria leoni e vitelli? Meraviglia ancora più strana: può un lattante giocare con una vipera2? La visione profetica di Isaia allarga i suoi confini di convivenza pacifica a tutte le creature esistenti e legittima una grande e forte convinzione: ci sarà una pace eterna che si estende a tutto l’universo creato tale da poter chiamare ogni creatura “fratello” e “sorella” come la tradizione francescana ha inaugurato. Nel frattempo noi uomini come ci poniamo nei confronti del mondo quale giardino da custodire e in cui noi stessi siamo custoditi? Possiamo interrogare nuovamente le pagine bibliche per trovare qualche riferimento interessante, magari poco conosciuto che ci istruisca sulla visione di Dio a riguardo di questo meraviglioso dono che sono la terra e l’universo e il nostro ruolo in esso.

Può un lupo pascolare insieme ad un agnello1? Si è mai visto una pantera sdraiata accanto ad un capretto? O un bambino che conduce nella stessa mandria leoni e vitelli? Meraviglia ancora più strana: può un lattante giocare con una vipera2? La visione profetica di Isaia allarga i suoi confini di convivenza pacifica a tutte le creature esistenti e legittima una grande e forte convinzione: ci sarà una pace eterna che si estende a tutto l’universo creato tale da poter chiamare ogni creatura “fratello” e “sorella” come la tradizione francescana ha inaugurato. Nel frattempo noi uomini come ci poniamo nei confronti del mondo quale giardino da custodire e in cui noi stessi siamo custoditi? Possiamo interrogare nuovamente le pagine bibliche per trovare qualche riferimento interessante, magari poco conosciuto che ci istruisca sulla visione di Dio a riguardo di questo meraviglioso dono che sono la terra e l’universo e il nostro ruolo in esso.

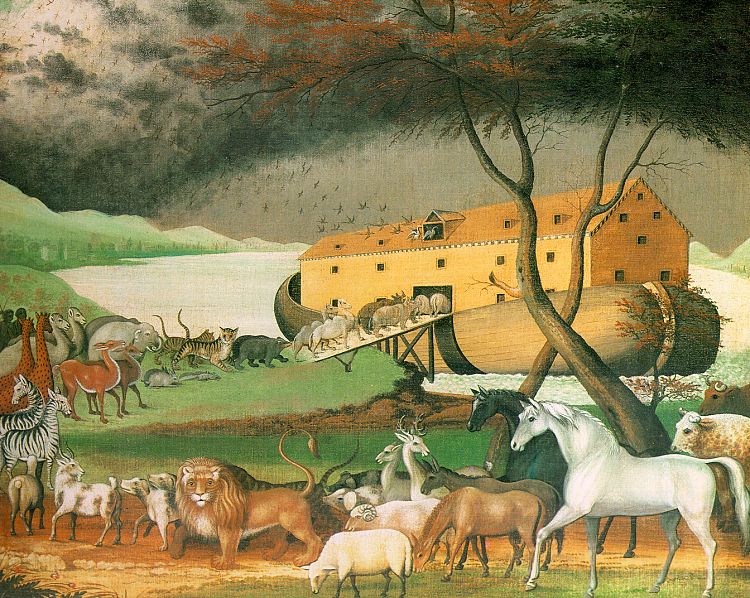

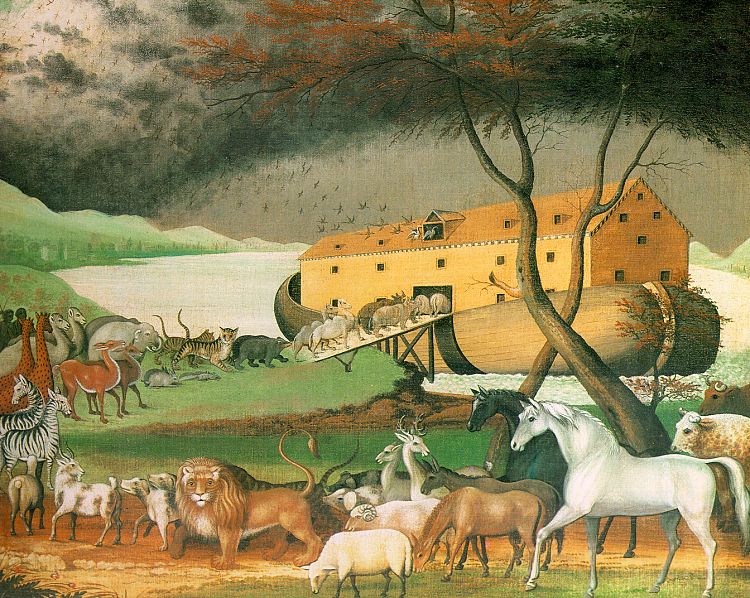

All’interno dell’intera Bibbia ci sono molti esempi di impiego di animali e vegetali come simboli e metafore. Avete mai sentito parlare un’asina? Balaam, profeta non israelita, ne ha udito la voce3. Elia, il profeta che resuscitò il figlio della vedova di Zarepta, è stato nutrito da corvi che al mattino gli portavano pane e alla sera carne (1Re17,2-6). Il Primo Testamento abbonda di immagini e simbolismi naturali, l’arca di Noè e il pesce di Giona ne sono l’esempio più noto. Come dimenticare l’indifesa e amata pecora del profeta Natan a confronto con la sfrontatezza e il peccato del re Davide4 e il fascino della gazzella e del cerbiatto nel Cantico dei Cantici (2,9)? Secondo Gen 1,24-27 uomini e animali terrestri sono nati lo stesso giorno (uccelli e pesci ci hanno preceduto di un giorno), mentre per Gen 9,9-11, dopo il diluvio Dio ha stabilito un’alleanza con tutti gli esseri viventi, non solo con gli uomini: “quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi; con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca”.

Non è da meno anche il Nuovo Testamento in cui ad una semplice e tenera colomba è stata assegnata la grandezza della discesa dello Spirito Santo, e ad un gallo la memoria di un tradimento, quello di Pietro. L’elenco sarebbe molto lungo e si allargherebbe in modo spropositato se aggiungessimo anche i riferimenti botanici e vegetali. Tra le figure del mondo vegetale e della vita dei campi emergono quelle frequenti per esprimere la storia particolare dei rapporti di Dio con il suo popolo: la vigna, la vite, il seme, il frumento, la senape, il fico, i rovi e i cardi spinosi, la zizzania, la mietitura, l’agricoltura, la pesca ecc. Sono i simboli che Gesù prende volentieri per l’annuncio del Regno e i suoi segni di salvezza.

Chi conosce la Bibbia sa quindi che gli esseri viventi sono co-creature con noi. Sa che esse sono in relazione con Dio in una maniera differente da noi che “possediamo le primizie dello Spirito”5 e che il loro ruolo non è esauribile nel processo di mera predazione o sfruttamento. C’è altro, come la lettera i Romani sembra sperare: “L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio” (Rm 8,19-21). Il creato attende che l’uomo realizzi la sua chiamata ad essere figlio di Dio: quando l’umanità vivrà come creatura amata da Dio riconoscerà il creato stesso come partecipe di questo amore di Dio. Tutte le cose verranno ricapitolate, ricomprese, riavvolte, reinterpretate in Cristo, secondo il cuore di Cristo6. Il destino del mondo non è semplicemente quello di essere una riserva da predare ma una risorsa che come dice il termine stesso risorge e consente il risorgere. “Risorsa è sostantivo che deriva dal verbo ‘risorgere’, fortemente evocativo per un credente, e che già nell’etimo evoca rinnovabilità…ma le risorse naturali ed energetiche, minerali, animali e vegetali, che servono da base per l’alimentazione e i manufatti umani, non risorgono sempre se noi ne interrompiamo i cicli vitali”7. ‘Risorsa’ è un termine molto più rispettoso della vera vocazione della natura di quanto non si immagini. Si potrebbe pensare alla capacità del creato di rigenerarsi, di risollevarsi, di non aver spesso bisogno di manutenzione umana per vivere, come il vangelo di Matteo ci ricorda: “osservate gli uccelli del cielo: essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre” (6,28). Il ciclo della vita è cantato nei Salmi “Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti, dissetino tutte le bestie dei campi e gli asini selvatici estinguano la loro sete. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra” (Sal 104). Ma la parola ‘risorsa’, molto versatile, si presta anche a significare per la creazione la possibilità di essere fonte per altri, oltre che per se stessa. La natura è risorsa, fonte di riscatto e risorgimento, per l’uomo, a cui appartiene. Dalla natura l’uomo impara la vita medesima, la saggezza delle stagioni, l’importanza della cura. Ma la prima grande risorsa offerta dalla natura consiste nello spettacolo che offre ogni giorno: la luce del sole e delle stelle, il soffio del vento, la forza dei temporali, l’energia delle acque, il profumo dei fiori, il linguaggio degli animali. Tutto concorre a renderci consapevoli che la vita non viene da noi: “è la natura stessa a sussurrarci i piani di Dio, il suo sogno su tutte le creature, la vocazione e il nome che egli ha immaginato per ogni sua creatura. E così la natura ci sussurra i sogni di Dio quando ci dice attraverso sorella acqua, dolce, fresca, umile, senza la quale l’umanità non avrebbe vita, che è la più ‘serva’, ma anche la più importante”8. Il mondo come occasione per rigenerarci-risollevarsi-risorgere nella nostra spiritualità di persone amate e volute da Dio. Gesù così guardava al suo ambiente da cui ha imparato a vivere e da cui ha recuperato simboli e linguaggi per farsi capire. L’evangelista Luca non trascura il senso della vista come prima occasione di riappropriazione del vero significato della natura: “Guardate i corvi, guardate i gigli; guardate il fico e tutte le piante” (capitoli 12 e 21). Ma anche Giovanni parla dell’invito di Gesù a guardare: “levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura” (4,35). La vista è sanata dalla contemplazione e impara a riconoscere le creature come compagne di viaggio, come esplosione di vita, che rallegrano gli occhi insegnando l’esilità dell’esistenza. Ma su tutto vigila Dio e il suo desiderio di renderci fratelli capaci di riconoscerci e di guardarci come tali, e lasciarcene rapire come Abramo in una magica notte stellata: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza»9.

sr Alessandra Rogiani, smirp

L’immagine, olio su tela è opera di Edward Hicks (1846); rappresenta “Noè che imbarca gli animali sull’Arca”, Museum of Art, Philadelphia.

1Secondo il profeta Isaia certamente! Leggere Is 66,25.

2 Qui si veda Is 11.

3Aggiungiamo che nella vicenda di Balaam apparve anche l’angelo del Signore: prima all’asina e solo successivamente al profeta! La storia intera si trova in Nm 22,22-35.

4 2Sam 12.

5 Rm 8,23.

6 Ef 1,10.

7 A questo proposito può essere interessante recuperare il tema della tenerezza verso il creato sviluppato da Giuliana Martirani nel suo libro “La civiltà della tenerezza” (Ed. Paoline, 1997) e da cui è tratta la citazione (p. 98)…il tema appare molto attuale anche per il nostro pontefice Papa Francesco.

8 G. Martirani pp. 103-104.

9 Gen 15.

Può un lupo pascolare insieme ad un agnello1? Si è mai visto una pantera sdraiata accanto ad un capretto? O un bambino che conduce nella stessa mandria leoni e vitelli? Meraviglia ancora più strana: può un lattante giocare con una vipera2? La visione profetica di Isaia allarga i suoi confini di convivenza pacifica a tutte le creature esistenti e legittima una grande e forte convinzione: ci sarà una pace eterna che si estende a tutto l’universo creato tale da poter chiamare ogni creatura “fratello” e “sorella” come la tradizione francescana ha inaugurato. Nel frattempo noi uomini come ci poniamo nei confronti del mondo quale giardino da custodire e in cui noi stessi siamo custoditi? Possiamo interrogare nuovamente le pagine bibliche per trovare qualche riferimento interessante, magari poco conosciuto che ci istruisca sulla visione di Dio a riguardo di questo meraviglioso dono che sono la terra e l’universo e il nostro ruolo in esso.

Può un lupo pascolare insieme ad un agnello1? Si è mai visto una pantera sdraiata accanto ad un capretto? O un bambino che conduce nella stessa mandria leoni e vitelli? Meraviglia ancora più strana: può un lattante giocare con una vipera2? La visione profetica di Isaia allarga i suoi confini di convivenza pacifica a tutte le creature esistenti e legittima una grande e forte convinzione: ci sarà una pace eterna che si estende a tutto l’universo creato tale da poter chiamare ogni creatura “fratello” e “sorella” come la tradizione francescana ha inaugurato. Nel frattempo noi uomini come ci poniamo nei confronti del mondo quale giardino da custodire e in cui noi stessi siamo custoditi? Possiamo interrogare nuovamente le pagine bibliche per trovare qualche riferimento interessante, magari poco conosciuto che ci istruisca sulla visione di Dio a riguardo di questo meraviglioso dono che sono la terra e l’universo e il nostro ruolo in esso.