Dal Vangelo di Giovanni Gv 15,26-27 16,12-15

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio».

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio».

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

……………………………………………………..

Il vangelo di Giovanni nei discorsi della cena di addio di Gesù con i suoi (in particolare nei capitoli 14-16), offre numerose indicazioni sul dono dello Spirito Santo e sull’opera che egli compie; per uno sguardo di insieme dei passi vedere lo schema riportato nella traccia di meditazione. Per la domenica di Pentecoste del ciclo B ci vengono proposti il terzo e il quinto dei piccoli testi relativi a questa catechesi sullo Spirito, che riprendono il tema della testimonianza e della verità. Il testo evangelico poi va letto in parallelo con le altre letture proposte: quella dal libro degli Atti degli Apostoli (2,1-11) e l’epistola di san Paolo (Gal 5,16-25); anche il contesto liturgico, la festa della Pentecoste ebraica e il riferimento al dono della legge sono importanti per comprendere l’indicazione dello Spirito come Legge nuova del cristiano. (Gesù disse ai suoi discepoli): «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; Il termine parāklētos, che l’evangelista ha preso dal suo ambiente culturale, è in Giovanni un nome tipico dello Spirito Santo (cfr. 14,26) anche se il suo significato proprio non è certo. Anche il titolo Spirito di verità è una dizione propria del quarto vangelo e con il precedente è apertamente scelto per sottolineare l’attività specifica dello Spirito Santo nel mondo e presso i credenti. In questo versetto si annuncia l’invio dello Spirito, ma a differenza di 14,16.26, è Gesù stesso a mandarlo, seppur dal Padre, che indica ad un tempo la provenienza dello Spirito e il luogo da dove Gesù lo invia. Il verbo testimoniare (martyrein), molto frequente in Giovanni, nel v. 26 fa la prima comparsa nei discorsi di addio. Sebbene anche nei sinottici appaia l’opera dello Spirito nei testi che annunciano la persecuzione dei credenti (ricordiamo che Gv 15, 18-25 ha appena parlato dell’odio del mondo per chi crede in Cristo; cfr. Mt 10,20s; Lc 12,12; At 6,10) qui non sembra si tratti della stessa cosa. Infatti Giovanni non parla di processi o azioni specifiche. La testimonianza dello Spirito è rivolta direttamente al mondo, in favore di Gesù, come pure ai credenti, per sostenere il loro annuncio. e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Questa testimonianza è insieme dello Spirito e dei discepoli, come precedentemente Giovanni aveva affermato che il Padre rende testimonianza a Gesù (cfr. 5,32.37; 8,18-18). I discepoli sono con Gesù dal principio, inteso come condizione stabile di chi crede, di chi è stato scelto, quindi ogni cristiano. E’ perché il credente è con Gesù che può, fortificato dallo Spirito, testimoniare la verità. Ma la testimonianza dei discepoli e dello Spirito non sono indipendenti, i primi danno voce allo Spirito. Come diceva sant’Agostino: “Lo Spirito parla al cuore, voi in parole; egli attraverso l’ispirazione, voi mediante dei suoni”. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. La pericope cuce insieme ai due versetti precedenti del cap. 15 l’ultimo testo sullo Spirito, nel cap. 16; si stabilisce in primo luogo che ci sono due tempi. Quello di Gesù e quello dello Spirito. Ora i discepoli non possono ancora (poiché Gesù non ha ancora vissuto la sua pasqua, cfr. 16,7) comprendere le molte altre cose che Gesù deve dire loro. Il tutto della rivelazione, annunciato in 15,15, non può ancora essere compreso appieno, in profondità; questa sarà l’opera dello Spirito. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, Sarà lo Spirito a guidarci (cfr. Es 15,13; Is 49,10; Sal 24,5; Sap 18,3 per il tema di Dio che guida il suo popolo) alla verità tutta intera. Cosa significa? Non solo che lo Spirito ci farà comprendere il passato di Gesù, ma anche la sua condizione presente, di Figlio glorificato, ossia la pienezza del mistero di Gesù Cristo (la verità, al singolare). perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. L’azione di Gesù e dello Spirito indicata come disgiunta, ora viene riunificata; come Gesù non parlava da se, ma la sua autorità veniva dal Padre come Gesù stesso ascolta il Padre (8,26; cfr. 5,19; 8,28), così lo Spirito ascolta Gesù. Il verbo annunciare (anaggéllein) che è ripetuto per tre volte in questi ultimi tre versetti, significa rivelare una cosa sconosciuta, ma il prefisso ana indica che si tratta di un ripetere. Chi parla annuncia qualcosa che ha a sua volta ricevuto. Di nuovo dunque lo Spirito non parla da sé, ma ripete ciò che ha detto Gesù. Le cose future, annunciate dallo Spirito non sono predizioni, piuttosto la capacità di comprendere ed affrontare che avvenimenti futuri della storia della comunità dei credenti. Potremmo meglio tradurre vi comunicherà, che si adatta meglio anche ai due versetti successivi, dove il verbo è riproposto. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito infatti comunicherà ai credenti ciò che è di Gesù, il suo patrimonio potremmo dire: ossia una conoscenza di Lui, ma anche la partecipazione alla sua stessa vita. Facendo questo glorificherà il Figlio la cui missione aveva come scopo la partecipazione dei credenti alla vita eterna del padre e del Figlio (cfr. 3,16; 10,28); l’idea sarà chiarita al capitolo seguente: “Ho dato loro la gloria che tu mi hai dato…, l’amore con cui mi hai amato, sia in loro, ed io in loro (cfr. 17,22.26). Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». La precisazione dell’unione tra Padre e Figlio ci riporta nell’unità di essenza e di azione della Trinità (cfr. 5,26; 17,5.10.24); la rivelazione del Padre attraverso Gesù continua, essa è unica ma trasmessa in due modi diversi. Prima dal Figlio e poi dallo Spirito e dalla Chiesa che lo accoglie. In che cosa lo Spirito è diverso da Gesù? E’ “altro” nella durata, che è definitiva, e nel suo modo di agire: non più attraverso parole, ma attraverso evidenze che danno senso alle parole di Gesù e ne manifestano la portata attuale (X. Lèon-Dufour).

Monastero Matris Domini

perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

……………………………………………………..

Il vangelo di Giovanni nei discorsi della cena di addio di Gesù con i suoi (in particolare nei capitoli 14-16), offre numerose indicazioni sul dono dello Spirito Santo e sull’opera che egli compie; per uno sguardo di insieme dei passi vedere lo schema riportato nella traccia di meditazione. Per la domenica di Pentecoste del ciclo B ci vengono proposti il terzo e il quinto dei piccoli testi relativi a questa catechesi sullo Spirito, che riprendono il tema della testimonianza e della verità. Il testo evangelico poi va letto in parallelo con le altre letture proposte: quella dal libro degli Atti degli Apostoli (2,1-11) e l’epistola di san Paolo (Gal 5,16-25); anche il contesto liturgico, la festa della Pentecoste ebraica e il riferimento al dono della legge sono importanti per comprendere l’indicazione dello Spirito come Legge nuova del cristiano. (Gesù disse ai suoi discepoli): «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; Il termine parāklētos, che l’evangelista ha preso dal suo ambiente culturale, è in Giovanni un nome tipico dello Spirito Santo (cfr. 14,26) anche se il suo significato proprio non è certo. Anche il titolo Spirito di verità è una dizione propria del quarto vangelo e con il precedente è apertamente scelto per sottolineare l’attività specifica dello Spirito Santo nel mondo e presso i credenti. In questo versetto si annuncia l’invio dello Spirito, ma a differenza di 14,16.26, è Gesù stesso a mandarlo, seppur dal Padre, che indica ad un tempo la provenienza dello Spirito e il luogo da dove Gesù lo invia. Il verbo testimoniare (martyrein), molto frequente in Giovanni, nel v. 26 fa la prima comparsa nei discorsi di addio. Sebbene anche nei sinottici appaia l’opera dello Spirito nei testi che annunciano la persecuzione dei credenti (ricordiamo che Gv 15, 18-25 ha appena parlato dell’odio del mondo per chi crede in Cristo; cfr. Mt 10,20s; Lc 12,12; At 6,10) qui non sembra si tratti della stessa cosa. Infatti Giovanni non parla di processi o azioni specifiche. La testimonianza dello Spirito è rivolta direttamente al mondo, in favore di Gesù, come pure ai credenti, per sostenere il loro annuncio. e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Questa testimonianza è insieme dello Spirito e dei discepoli, come precedentemente Giovanni aveva affermato che il Padre rende testimonianza a Gesù (cfr. 5,32.37; 8,18-18). I discepoli sono con Gesù dal principio, inteso come condizione stabile di chi crede, di chi è stato scelto, quindi ogni cristiano. E’ perché il credente è con Gesù che può, fortificato dallo Spirito, testimoniare la verità. Ma la testimonianza dei discepoli e dello Spirito non sono indipendenti, i primi danno voce allo Spirito. Come diceva sant’Agostino: “Lo Spirito parla al cuore, voi in parole; egli attraverso l’ispirazione, voi mediante dei suoni”. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. La pericope cuce insieme ai due versetti precedenti del cap. 15 l’ultimo testo sullo Spirito, nel cap. 16; si stabilisce in primo luogo che ci sono due tempi. Quello di Gesù e quello dello Spirito. Ora i discepoli non possono ancora (poiché Gesù non ha ancora vissuto la sua pasqua, cfr. 16,7) comprendere le molte altre cose che Gesù deve dire loro. Il tutto della rivelazione, annunciato in 15,15, non può ancora essere compreso appieno, in profondità; questa sarà l’opera dello Spirito. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, Sarà lo Spirito a guidarci (cfr. Es 15,13; Is 49,10; Sal 24,5; Sap 18,3 per il tema di Dio che guida il suo popolo) alla verità tutta intera. Cosa significa? Non solo che lo Spirito ci farà comprendere il passato di Gesù, ma anche la sua condizione presente, di Figlio glorificato, ossia la pienezza del mistero di Gesù Cristo (la verità, al singolare). perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. L’azione di Gesù e dello Spirito indicata come disgiunta, ora viene riunificata; come Gesù non parlava da se, ma la sua autorità veniva dal Padre come Gesù stesso ascolta il Padre (8,26; cfr. 5,19; 8,28), così lo Spirito ascolta Gesù. Il verbo annunciare (anaggéllein) che è ripetuto per tre volte in questi ultimi tre versetti, significa rivelare una cosa sconosciuta, ma il prefisso ana indica che si tratta di un ripetere. Chi parla annuncia qualcosa che ha a sua volta ricevuto. Di nuovo dunque lo Spirito non parla da sé, ma ripete ciò che ha detto Gesù. Le cose future, annunciate dallo Spirito non sono predizioni, piuttosto la capacità di comprendere ed affrontare che avvenimenti futuri della storia della comunità dei credenti. Potremmo meglio tradurre vi comunicherà, che si adatta meglio anche ai due versetti successivi, dove il verbo è riproposto. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito infatti comunicherà ai credenti ciò che è di Gesù, il suo patrimonio potremmo dire: ossia una conoscenza di Lui, ma anche la partecipazione alla sua stessa vita. Facendo questo glorificherà il Figlio la cui missione aveva come scopo la partecipazione dei credenti alla vita eterna del padre e del Figlio (cfr. 3,16; 10,28); l’idea sarà chiarita al capitolo seguente: “Ho dato loro la gloria che tu mi hai dato…, l’amore con cui mi hai amato, sia in loro, ed io in loro (cfr. 17,22.26). Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». La precisazione dell’unione tra Padre e Figlio ci riporta nell’unità di essenza e di azione della Trinità (cfr. 5,26; 17,5.10.24); la rivelazione del Padre attraverso Gesù continua, essa è unica ma trasmessa in due modi diversi. Prima dal Figlio e poi dallo Spirito e dalla Chiesa che lo accoglie. In che cosa lo Spirito è diverso da Gesù? E’ “altro” nella durata, che è definitiva, e nel suo modo di agire: non più attraverso parole, ma attraverso evidenze che danno senso alle parole di Gesù e ne manifestano la portata attuale (X. Lèon-Dufour).

Monastero Matris Domini

E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

Dal Vangelo di Giovanni Gv 15,9-17

Dal Vangelo di Giovanni Gv 15,9-17

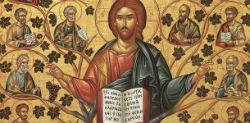

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.

«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.

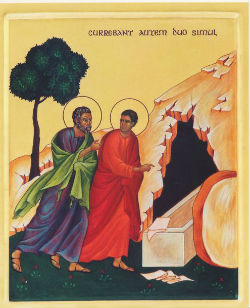

Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.