E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.

E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.

……………………………………………………………

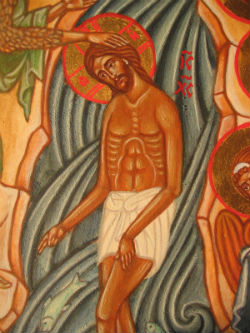

Il cammino quaresimale è quasi compiuto, e, con esso, ci siamo inoltrati nel Mistero di Cristo, il Figlio di Dio, fatto uomo, morto, e risorto per la nostra salvezza; questo, il cuore di un mistero di amore, del quale Gesù stesso parla come di una ‘necessità’: “Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, sono le parole del Maestro, così, è necessario che sia innalzato il Figlio dell’uomo…”.

La frase, fa parte del lungo colloquio notturno tra Gesù e Nicodemo, un fariseo osservante, che faceva parte del sinedrio, quindi, di coloro che, a suo tempo, avrebbero giudicato Gesù; di lui, che sicuramente è una figura storica, parla, solo, Giovanni, l’evangelista attento ai simboli; infatti, Nicodemo, come altri personaggi, è l’icona di quanti sono in ricerca, e si affannano ad uscire dalle tenebre del dubbio, per raggiungere la luce della verità, che non è semplicemente un fatto conoscitivo, ma riguarda tutto il vissuto, fatto di scelte operative: “..chi opera la verità, dice Cristo a Nicodemo, viene alla luce, poiché le sue opere sono state fatte in Dio.”

Nicodemo, andò da Gesù, di notte, precisa il Vangelo; e la notte, in Giovanni, è, spesso, sinonimo di tenebra e di male: Giuda uscì dal cenacolo, mentre era notte; e, alla morte di Gesù, scese la tenebra sulla terra; una tenebra e una notte, che indicano assenza di Dio, lontananza da Lui, o rifiuto di lui, come recita il Prologo del racconto evangelico, rifiuto del Verbo, che è il Figlio di Dio, che si è incarnato per la redenzione di ogni uomo, ma che:” le tenebre non hanno compreso…”(1,5). Nicodemo, dunque, come ogni uomo in ricerca, interroga Gesù, e tra loro si svolge lungo, interessantissimo, dialogo, del quale, oggi, la liturgia della Parola ripropone solo le battute finali, quelle, appunto, che mettono quest’uomo, come ogni altro l’uomo, di fronte allo “ scandalo della croce”, la sfida drammatica, che farà dire a Paolo: “… mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza Dio e sapienza di Dio.” (1Cor 1,22-25).

La croce, centro del Vangelo di oggi, è il segno della sapienza di Dio che ama, segno della potenza dell’infinita misericordia del Padre, pienamente rivelata nel Figlio Gesù: il Redentore dell’uomo.

Ora, Cristo, in questo mirabile dialogo notturno, che parla dell’innalzamento del Figlio di Dio, svela all’anziano membro del sinedrio, il grande mistero dell’amore che salva: “Dio, infatti, sono le sue parole, ha mandato Il Figlio nel mondo, non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui…”, si salvi, con la salvezza che viene dalla croce: il tragico innalzamento del Cristo, che agli occhi degli uomini parve infamia, ma che, nell’economia di Dio, è inizio della Resurrezione, che include gli uomini e l’intera creazione, la quale, come scrive Paolo: “… nutre anch’essa la speranza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella gloria dei figli di Dio…”(Rm 8,20-23).

Noi non sappiamo, perché il Vangelo non ne parla, quale presa abbia avuto il discorso di Gesù, sul cuore di Nicodemo; egli, infatti, scompare dal racconto; ma, le parole di Gesù sono, oggi, rivolte a noi, che, ancora, siamo in cammino, noi, sempre alla ricerca della verità, noi bisognosi di salvezza e di amore, e sono, ancora, parole che parlano di croce e, insieme, di misericordia:“ Dio, infatti, ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio unigenito, perché, chiunque crede in lui, non muoia, ma abbia la vita eterna”.

A queste parole del Signore Gesù, fanno da commento quelle dell’apostolo Paolo, che rileggiamo proprio in questa domenica.

“Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così, bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo…”; la croce di Cristo, e la sua morte su essa, egli stesso la definisce: “necessità”; una necessità difficile da comprendere, se riferita all’onnipotenza dell’Altissimo, ma che si fa’ chiara nella logica di quell’amore, del quale Cristo stesso ha detto: “non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici “(Gv 15,13).

La croce di Cristo è, così, il segno dell’amore che salva, e, come tale, esige una resa, una resa fiduciale da parte dell’uomo, che crede nel Figlio di Dio, Gesù di Nazareth; una resa, che è un profondo atto di fede, come quella che fece esclamare al centurione romano, presente sul Calvario: “Veramente costui era il Figlio di Dio!” (Mt 27,54).

“E’ necessario che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna”; guardare a Cristo, accoglierne il dono d’amore, credere ed affidarsi a Lui, è via di salvezza, è dono gratuito che, tuttavia, impegna, a vivere come lui ha vissuto, camminando sui suoi passi, e amando come lui ci ha amati.

Amare come Cristo ci ha amato, può sembrare cosa impossibile alla limitatezza umana; ma così non è, perché, proprio lui, il Maestro, ce ne ha insegnato il modo, in quella sera di Pasqua, quando, davanti ai discepoli stupiti, ” si alzò da tavola, come racconta Giovanni, depose il mantello, prese un panno, se ne cinse, e, versata l’acqua in un catino, incominciò a lavare i piedi dei discepoli…” (Gv13,4ss); un gesto, col quale il Signore insegna, concretamente, ai suoi, e a tutti gli uomini, il dovere di “lavarsi i piedi gli uni gli altri” per amore; l’amore, infatti, è servizio, e si piega sul bisogno dei fratelli, secondo il comandamento dell’amore, che il Maestro ci ha lasciato in eredità, in quella sera, in cui si congedò dai suoi, per andare incontro alla passione e morte: una morte per la resurrezione, una morte, che segna per gli uomini la vera Pasqua, di una vita che si fa nuova in Cristo.

La Pasqua, infatti, per l’evangelista Giovanni, è lì, sul Calvario, dove, il Figlio di Dio morente, effonde sul mondo il suo Spirito (Gv 19,30); è lì, dove ogni uomo rinasce, lì dove lo Spirito ci rigenera; perché è lì, davanti al Crocifisso, che si compie la scelta fondamentale della vita: o con Cristo, o contro di Lui, o la luce o le tenebre,

o l’amore o la condanna, quell’autocondanna, alla solitudine amara, di un’esistenza senza Dio, senza verità, senza amore e senza felicità: quella che viene dal Signore crocifisso e risorto, che ci fa’, assieme a lui, figli di Dio.

sr Maria Giuseppina Pisano o.p.

Dal Vangelo di Giovanni Gv 2,13-25

Dal Vangelo di Giovanni Gv 2,13-25

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.

E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.

Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.

E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.

Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.

Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,7-11

Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,7-11