IL CULTO DELLA VERGINE MARIA NELLA LITURGIA

Accingendoci a trattare del posto che la Vergine Maria occupa nel culto cristiano, dobbiamo in primo luogo rivolgere la Nostra attenzione alla sacra Liturgia; essa, infatti, oltre un ricco contenuto dottrinale, possiede un’incomparabile efficacia pastorale e ha un riconosciuto valore esemplare per le altre forme di culto. Avremmo voluto considerare le varie Liturgie dell’Oriente e dell’Occidente, ma, in ordine allo scopo di questo documento, guarderemo quasi esclusivamente ai libri del rito Romano: esso solo è stato oggetto, in seguito alle norme pratiche impartite dal Concilio Vaticano II,9 di un profondo rinnovamento anche per quanto attiene alle espressioni di venerazione a Maria e richiede, pertanto, di essere attentamente considerato e valutato.

Accingendoci a trattare del posto che la Vergine Maria occupa nel culto cristiano, dobbiamo in primo luogo rivolgere la Nostra attenzione alla sacra Liturgia; essa, infatti, oltre un ricco contenuto dottrinale, possiede un’incomparabile efficacia pastorale e ha un riconosciuto valore esemplare per le altre forme di culto. Avremmo voluto considerare le varie Liturgie dell’Oriente e dell’Occidente, ma, in ordine allo scopo di questo documento, guarderemo quasi esclusivamente ai libri del rito Romano: esso solo è stato oggetto, in seguito alle norme pratiche impartite dal Concilio Vaticano II,9 di un profondo rinnovamento anche per quanto attiene alle espressioni di venerazione a Maria e richiede, pertanto, di essere attentamente considerato e valutato.

La Vergine nella restaurata Liturgia Romana

La riforma della Liturgia Romana presupponeva un accurato restauro del suo Calendario Generale. Esso, ordinato a disporre con il dovuto rilievo, in determinati giorni, la celebrazione dell’opera della salvezza distribuendo lungo il corso dell’anno l’intero mistero del Cristo, dall’Incarnazione fino all’attesa del suo glorioso ritorno, ha permesso di inserire in modo più organico e con un legame più stretto la memoria della Madre nel ciclo annuale dei misteri del Figlio.

Così, nel tempo di Avvento, la Liturgia, oltre che in occasione della solennità dell’8 dicembre –celebrazione congiunta della Concezione immacolata di Maria, della preparazione radicale (cfr Is 11,1. 10) alla venuta del Salvatore, e del felice esordio della Chiesa senza macchia e senza ruga –, ricorda frequentemente la beata Vergine soprattutto nelle ferie dal 17 al 24 dicembre e, segnatamente, nella domenica che precede il Natale, nella quale fa risuonare antiche voci profetiche sulla Vergine Maria e sul Messia e legge episodi evangelici relativi alla nascita imminente del Cristo e del suo Precursore.

In tal modo i fedeli, che vivono con la Liturgia lo spirito dell’Avvento, considerando l’ineffabile amore con cui la Vergine Madre attese il Figlio sono invitati ad assumerla come modello e a prepararsi per andare incontro al Salvatore che viene, vigilanti nella preghiera, esultanti nella sua lode. Vogliamo, inoltre, osservare come la Liturgia dell’Avvento, congiungendo l’attesa messianica e quella del glorioso ritorno di Cristo con l’ammirata memoria della Madre, presenti un felice equilibrio cultuale, che può essere assunto quale norma per impedire ogni tendenza a distaccare – come è accaduto talora in alcune forme di pietà popolare – il culto della Vergine dal suo necessario punto di riferimento, che è Cristo; e faccia sì che questo periodo – come hanno osservato i cultori della Liturgia – debba esser considerato un tempo particolarmente adatto per il culto alla Madre del Signore: tale orientamento Noi confermiamo, auspicando di vederlo dappertutto accolto e seguito.

Il tempo di Natale costituisce una prolungata memoria della maternità divina, verginale, salvifica, di colei la cui illibata verginità diede al mondo il Salvatore: infatti, nella solennità del Natale del Signore, la Chiesa, mentre adora il Salvatore, ne venera la Madre gloriosa; nella Epifania del Signore, mentre celebra la vocazione universale alla salvezza, contempla la Vergine come vera Sede della Sapienza e vera Madre del Re, la quale presenta all’adorazione dei Magi il Redentore di tutte le genti (cfr Mt 2,11); e nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (domenica fra l’ottava di Natale) riguarda con profonda riverenza la santa vita che conducono nella casa di Nazaret Gesù, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, Maria, sua Madre, e Giuseppe, uomo giusto (cfr Mt 1,19).

Nel ricomposto ordinamento del periodo natalizio Ci sembra che la comune attenzione debba essere rivolta alla ripristinata solennità di Maria Ss. Madre di Dio; essa, collocata secondo l’antico suggerimento della Liturgia dell’Urbe al primo giorno di gennaio, è destinata a celebrare la parte avuta da Maria in questo mistero di salvezza e ad esaltare la singolare dignità che ne deriva per la Madre santa… per mezzo della quale abbiamo ricevuto… l’Autore della vita; ed è, altresì, un’occasione propizia per rinnovare l’adorazione al neonato Principe della Pace, per riascoltare il lieto annuncio angelico (cfr Lc 2,14), per implorare da Dio, mediatrice la Regina della Pace, il dono supremo della pace. Per questo, nella felice coincidenza dell’Ottava di Natale con il giorno augurale del primo gennaio, abbiamo istituito la Giornata mondiale della pace, che raccoglie crescenti adesioni e matura già nel cuore di molti uomini frutti di Pace.

Alle due solennità già ricordate, della Concezione immacolata e della Maternità divina, sono da aggiungere le antiche e venerande celebrazioni del 25 marzo e del 15 agosto.

Per la solennità dell’Incarnazione del Verbo, nel Calendario Romano, con motivata risoluzione, è stata ripristinata l’antica denominazione di Annunciazione del Signore, ma la celebrazione era ed è festa congiunta di Cristo e della Vergine: del Verbo che si fa figlio di Maria (Mc 6,3), e della Vergine che diviene Madre di Dio. Relativamente a Cristo l’Oriente e l’Occidente, nelle inesauribili ricchezze delle loro Liturgie, celebrano tale solennità come memoria del fiat salvifico del Verbo Incarnato, che entrando nel mondo disse: Ecco, io vengo (…) per fare, o Dio, la tua volontà (cfr Eb 10,7; Sal 39,8-9); come commemorazione dell’inizio della redenzione e dell’indissolubile e sponsale unione della natura divina con la natura umana nell’unica Persona del Verbo. Relativamente a Maria, come festa della nuova Eva, vergine obbediente e fedele, che con il suo fiat generoso (cfr Lc 1,38) divenne, per opera dello Spirito, Madre di Dio, ma anche vera Madre dei viventi e, accogliendo nel suo grembo l’unico Mediatore (cfr 1Tm 2,5), vera Arca dell’Alleanza e vero tempio di Dio; come memoria di un momento culminante del dialogo di salvezza tra Dio e l’uomo, e commemorazione del libero consenso della Vergine e del suo concorso al piano della redenzione.

La solennità del 15 agosto celebra la gloriosa Assunzione di Maria al cielo; è, questa, la festa del suo destino di pienezza e di beatitudine, della glorificazione della sua anima immacolata e del suo corpo verginale, della sua perfetta configurazione a Cristo risorto; una festa che propone alla Chiesa e all’umanità l’immagine e il consolante documento dell’avverarsi della speranza finale: che tale piena glorificazione è il destino di quanti Cristo ha fatto fratelli, avendo con loro in comune il sangue e la carne (Eb 2,14; cfr Gal 4,4). La solennità dell’Assunzione ha un prolungamento festoso nella celebrazione della beata Maria Vergine Regina, che ricorre otto giorni dopo, nella quale si contempla colei che, assisa accanto al Re dei secoli, splende come Regina e intercede come Madre. Quattro solennità, dunque, che puntualizzano con il massimo grado liturgico le principali verità dogmatiche concernenti l’umile Ancella del Signore.

Dopo queste solennità si devono considerare, soprattutto, quelle celebrazioni che commemorano eventi salvifici, in cui la Vergine fu strettamente associata al Figlio, quali le feste della Natività di Maria (8 sett.), speranza e aurora di salvezza al mondo intero; della Visitazione (31 maggio), in cui la Liturgia ricorda la Beata Vergine Maria (…), che porta in grembo il Figlio, e che si reca da Elisabetta per porgerle l’aiuto della sua carità e proclamare la misericordia di Dio Salvatore; oppure la memoria della Vergine Addolorata (15 sett.), occasione propizia per rivivere un momento decisivo della storia della salvezza e per venerare la Madre associata alla passione del Figlio e vicina a lui innalzato sulla croce.

Anche la festa del 2 febbraio, a cui è stata restituita la denominazione di Presentazione del Signore, deve essere considerata, perché sia pienamente colta tutta l’ampiezza del suo contenuto, come memoria congiunta del Figlio e della Madre, cioè celebrazione di un mistero di salvezza operato da Cristo, a cui la Vergine fu intimamente unita quale Madre del Servo sofferente di Iahvè, quale esecutrice di una missione spettante all’antico Israele e quale modello del nuovo Popolo di Dio, costantemente provato nella fede e nella speranza da sofferenze e persecuzioni (cfr Lc 2,21-35). Se il restaurato Calendario Romano mette in risalto soprattutto le celebrazioni sopra ricordate, esso tuttavia annovera altri tipi di memorie o di feste, legate a ragioni di culto locale e che hanno acquistato un più vasto ambito e un interesse più vivo (11 febb.: Beata Vergine Maria di Lourdes; 5 agosto: Dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore); altre, celebrate originariamente da particolari famiglie religiose, ma che oggi, per la diffusione raggiunta, possono dirsi veramente ecclesiali (16 luglio: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo; 7 ott.: Beata Vergine Maria del Rosario); altre ancora che, al di là del dato apocrifo, propongono contenuti di alto valore esemplare e continuano venerabili tradizioni, radicate soprattutto in Oriente (21 nov.: Presentazione della Beata Vergine Maria), o esprimono orientamenti emersi nella pietà contemporanea (sabato dopo la solennità del Sacro Cuore di Gesù: Cuore immacolato della Beata Vergine Maria).

Né si deve dimenticare che il Calendario Romano non registra tutte le celebrazioni di contenuto mariano: che ai Calendari particolari spetta accogliere, con fedeltà alle norme liturgiche, ma anche con cordiale adesione, le feste mariane proprie delle varie Chiese locali. E resta da accennare alla possibilità di una frequente commemorazione liturgica della Vergine con il ricorso alla Memoria di santa Maria in Sabato: memoria antica e discreta, che la flessibilità dell’attuale Calendario e la molteplicità di formulari del Messale rendono sommamente agevole e varia.

Non intendiamo in questa Esortazione Apostolica considerare tutto il contenuto del nuovo Messale Romano, ma nel quadro della valutazione che ci siamo prefissi di compiere circa i libri restaurati del rito Romano,23 desideriamo illustrarne alcuni aspetti e temi. E amiamo, anzitutto, rilevare come le Preci Eucaristiche del Messale, in ammirabile convergenza con le Liturgie orientali,24 contengono una significativa memoria della Beata Vergine Maria. Così il vetusto Canone Romano, che commemora la Madre del Signore in termini densi di dottrina e di afflato cultuale: In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo; così la recente Prece Eucaristica III, che esprime con intensa supplica il desiderio degli oranti di condividere con la Madre l’eredità di figli: Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te (Padre) gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria Vergine e Madre di Dio. Tale memoria quotidiana, per la sua collocazione nel cuore del divin Sacrificio, deve essere ritenuta forma particolarmente espressiva del culto che la Chiesa rende alla Benedetta dall’Altissimo (cfr Lc 1,28).

Percorrendo poi i testi del Messale restaurato, vediamo come i grandi temi mariani dell’eucologia Romana – il tema della concezione immacolata e della pienezza di grazia, della maternità divina, della verginità integerrima e feconda, del tempio dello Spirito Santo, della cooperazione all’opera del Figlio, della santità esemplare, dell’intercessione misericordiosa, dell’assunzione al cielo, della regalità materna e altri ancora – siano stati accolti in perfetta continuità dottrinale con il passato, e come altri temi, nuovi in un certo senso, siano stati introdotti con altrettanta perfetta aderenza agli sviluppi teologici del nostro tempo. Così, ad esempio, il tema Maria-Chiesa è stato introdotto nei testi del Messale con varietà di aspetti, come vari e molteplici sono i rapporti che intercorrono tra la Madre di Cristo e la Chiesa. Tali testi, infatti, nella Concezione immacolata della Vergine ravvisano l’esordio della Chiesa, sposa senza macchia di Cristo; nell’Assunzione riconoscono l’inizio già compiuto e l’immagine di ciò che, per la Chiesa tutta quanta, deve compiersi ancora; nel mistero della maternità la confessano madre del Capo e delle membra: santa Madre di Dio, dunque, e provvida Madre della Chiesa.

Quando poi la Liturgia rivolge il suo sguardo sia alla Chiesa primitiva che a quella contemporanea, ritrova puntualmente Maria: là, come presenza orante insieme con gli Apostoli; qui come presenza operante insieme con la quale la Chiesa vuol vivere il mistero di Cristo: …fa’ che la tua santa Chiesa, associata con lei (Maria) alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione; e come voce di lode insieme con la quale vuole glorificare Dio: …per magnificare con lei (Maria) il tuo santo nome; e, poiché la Liturgia è culto che richiede una condotta coerente di vita, essa supplica di tradurre il culto alla Vergine in concreto e sofferto amore per la Chiesa, come mirabilmente propone l’orazione dopo la Comunione del 15 settembre: …perché, nella memoria della beata Vergine addolorata, completiamo in noi, per la santa Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo.

Il Lezionario della Messa è uno dei libri del rito Romano che ha molto beneficiato della riforma post-conciliare, sia per il numero dei testi aggiunti sia per il loro valore intrinseco: si tratta, infatti, di testi contenenti la parola di Dio, sempre viva ed efficace (cfr Eb 4,12). Questa grande abbondanza di letture bibliche ha consentito di esporre in un ordinato ciclo triennale l’intera storia della salvezza e di proporre con maggiore completezza il mistero del Cristo. Ne è risultato, come logica conseguenza, che il Lezionario contiene un numero maggiore di letture vetero – e neo-testamentarie riguardanti la Beata Vergine; aumento numerico non disgiunto, tuttavia, da una critica serena, poiché sono state accolte unicamente quelle letture che, o per l’evidenza del loro contesto o per le indicazioni di una attenta esegesi, confortata dagli insegnamenti del Magistero o da una solida tradizione, possono ritenersi, sia pure in modo e in grado diverso, di carattere mariano. Conviene osservare, inoltre, che queste letture non solo ricorrono in occasione delle feste della Vergine, ma vengono proclamate in molte altre circostanze: in alcune domeniche dell’anno liturgico, nella celebrazione di riti che toccano profondamente la vita sacramentale del cristiano e le sue scelte, nonché nelle circostanze liete o penose della sua esistenza.

Anche il restaurato Libro dell’ufficio di lode, cioè la Liturgia delle Ore, contiene eccellenti testimonianze di pietà verso la Madre del Signore: nelle composizioni innodiche, tra cui non mancano alcuni capolavori della letteratura universale, quale la sublime preghiera di Dante Alighieri alla Vergine; nelle antifone che suggellano l’ufficiatura quotidiana, implorazioni liriche, cui è stato aggiunto il celebre tropario In te sola troviamo rifugio, venerando per antichità, mirabile per contenuto; nelle intercessioni delle Lodi e del Vespro, in cui non è infrequente il fiducioso ricorso alla Madre della misericordia; nella vastissima selezione di pagine mariane, dovute ad autori vissuti nei primi secoli del cristianesimo, nel medioevo e nell’età moderna.

Se nel Messale, nel Lezionario e nella Liturgia delle Ore, cardini della preghiera liturgica Romana, la memoria della Vergine ritorna con ritmo frequente, anche negli altri libri liturgici restaurati non mancano espressioni di amore e di supplice venerazione verso la Madre di Dio: così la Chiesa invoca lei, Madre della grazia, prima di immergere i candidati nelle acque salutari del Battesimo;35 implora la sua intercessione per le madri che, riconoscenti per il dono della maternità, si recano liete al tempio; lei addita come esempio ai suoi membri che abbracciano la sequela di Cristo nella vita religiosa, o ricevono la consacrazione verginale, e per essi chiede il suo soccorso materno; a lei rivolge istante supplica per i figli che sono giunti all’ora del transito; richiede il suo intervento per coloro che, chiusi gli occhi alla luce temporale, sono comparsi dinanzi a Cristo, luce eterna, ed invoca conforto, per la sua intercessione, su coloro che, immersi nel dolore, piangono con fede la dipartita dei propri cari.

L’esame compiuto sui libri liturgici restaurati porta, dunque, ad una confortante constatazione: la riforma postconciliare, come già era nei voti del Movimento Liturgico, ha considerato con adeguata prospettiva la Vergine nel mistero di Cristo e, in armonia con la tradizione, le ha riconosciuto il posto singolare che le compete nel culto cristiano, quale santa Madre di Dio e alma cooperatrice del Redentore.

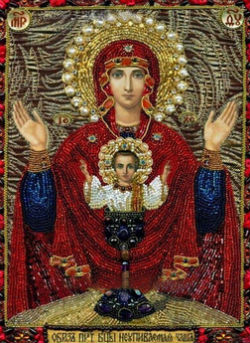

Né poteva essere altrimenti. Ripercorrendo, infatti, la storia del culto cristiano, si nota che sia in Oriente, sia in Occidente le espressioni più alte e più limpide della pietà verso la Beata Vergine sono fiorite nell’ambito della Liturgia o in essa sono state incorporate.

Desideriamo sottolinearlo: il culto che oggi la Chiesa universale rende alla santa Madre di Dio è derivazione, prolungamento e accrescimento incessante del culto che la Chiesa di ogni tempo le ha tributato con scrupoloso studio della verità e con sempre vigile nobiltà di forme. Dalla tradizione perenne, viva per la presenza ininterrotta dello Spirito e per l’ascolto continuo della Parola, la Chiesa del nostro tempo trae motivazioni, argomenti e stimolo per il culto che essa rende alla Beata Vergine. E di tale viva tradizione la Liturgia, che dal Magistero riceve conferma e forza, è espressione altissima e probante documento.

Da Marialis Cultus di Paolo VI, 1974

Maria per singolare privilegio, è stata preservata dal peccato originale fin dal suo concepimento. Pur vivendo nel mondo segnato dal peccato, non ne viene toccata: Maria è nostra sorella nella sofferenza, ma non nel male e nel peccato. Anzi, il male in lei è stato sconfitto prima ancora di sfiorarla, perché Dio l’ha ricolmata di grazia (cfr Lc 1,28). L’Immacolata Concezione significa che Maria è la prima salvata dall’infinita misericordia del Padre, quale primizia della salvezza che Dio vuole donare ad ogni uomo e donna, in Cristo. Per questo l’Immacolata è diventata icona sublime della misericordia divina che ha vinto sul peccato. E noi, vogliamo guardare a questa icona con amore fiducioso e contemplarla in tutto il suo splendore, imitandone la fede.

Maria per singolare privilegio, è stata preservata dal peccato originale fin dal suo concepimento. Pur vivendo nel mondo segnato dal peccato, non ne viene toccata: Maria è nostra sorella nella sofferenza, ma non nel male e nel peccato. Anzi, il male in lei è stato sconfitto prima ancora di sfiorarla, perché Dio l’ha ricolmata di grazia (cfr Lc 1,28). L’Immacolata Concezione significa che Maria è la prima salvata dall’infinita misericordia del Padre, quale primizia della salvezza che Dio vuole donare ad ogni uomo e donna, in Cristo. Per questo l’Immacolata è diventata icona sublime della misericordia divina che ha vinto sul peccato. E noi, vogliamo guardare a questa icona con amore fiducioso e contemplarla in tutto il suo splendore, imitandone la fede.

Vorrei meditare con voi questo mistero che mostra come Maria affronta il cammino della sua vita, con grande realismo, umanità, concretezza. Tre parole sintetizzano l’atteggiamento di Maria: ascolto, decisone, azione; parole che indicano una strada anche per noi di fronte a ciò che ci chiede il Signore nella vita. 1. Ascolto. Da dove nasce il gesto di Maria di andare dalla parente Elisabetta? Da una parola dell’Angelo di Dio: «Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio…» (Lc 1,36). Maria sa ascoltare Dio. Attenzione: non è un semplice “udire” superficiale, ma è l’“ascolto” fatto di attenzione, di accoglienza, di disponibilità verso Dio. Non è il modo distratto con cui a volte noi ci mettiamo di fronte al Signore o agli altri: udiamo le parole, ma non ascoltiamo veramente. Maria è attenta a Dio, ascolta Dio. Ma Maria ascolta anche i fatti, legge cioè gli eventi della sua vita, è attenta alla realtà concreta e non si ferma alla superficie, ma va nel profondo, per coglierne il significato. La parente Elisabetta, che è già anziana, aspetta un figlio: questo è il fatto. Ma Maria è attenta al significato, lo sa cogliere: «Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37). Questo vale anche nella nostra vita: ascolto di Dio che ci parla, e ascolto anche della realtà quotidiana, attenzione alle persone, ai fatti perché il Signore è alla porta della nostra vita e bussa in molti modi, pone segni nel nostro cammino; a noi la capacità di vederli. Maria è la madre dell’ascolto, ascolto attento di Dio e ascolto altrettanto attento degli avvenimenti della vita. 2. Decisione. Maria non vive “di fretta”, con affanno, ma, come sottolinea san Luca, «meditava tutte queste cose nel suo cuore» (cfr Lc 2,19.51). E anche nel momento decisivo dell’Annunciazione dell’Angelo, Ella chiede: «Come avverrà questo?» (Lc 1,34). Ma non si ferma neppure al momento della riflessione; fa un passo avanti: decide. Non vive di fretta, ma solo quando è necessario “va in fretta”. Maria non si lascia trascinare dagli eventi, non evita la fatica della decisione. E questo avviene sia nella scelta fondamentale che cambierà la sua vita: «Eccomi sono la serva del Signore…» (cfr Lc 1,38), sia nelle scelte più quotidiane, ma ricche anch’esse di significato. Mi viene in mente l’episodio delle nozze di Cana (cfr Gv 2,1-11): anche qui si vede il realismo, l’umanità, la concretezza di Maria, che è attenta ai fatti, ai problemi; vede e comprende la difficoltà di quei due giovani sposi ai quali viene a mancare il vino della festa, riflette e sa che Gesù può fare qualcosa, e decide di rivolgersi al Figlio perché intervenga: «Non hanno più vino» (cfr v. 3).Nella vita è difficile prendere decisioni, spesso tendiamo a rimandarle, a lasciare che altri decidano al nostro posto, spesso preferiamo lasciarci trascinare dagli eventi, seguire la moda del momento; a volte sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non ne abbiamo il coraggio o ci pare troppo difficile perché vuol dire andare controcorrente. Maria nell’Annunciazione, nella Visitazione, alle nozze di Cana va controcorrente; si pone in ascolto di Dio, riflette e cerca di comprendere la realtà, e decide di affidarsi totalmente a Dio, decide di visitare, pur essendo incinta, l’anziana parente, decide di affidarsi al Figlio con insistenza per salvare la gioia delle nozze. 3. Azione. Maria si mise in viaggio e «andò in fretta…» (cfr Lc 1,39). Domenica scorsa sottolineavo questo modo di fare di Maria: nonostante le difficoltà, le critiche che avrà ricevuto per la sua decisione di partire, non si ferma davanti a niente. E qui parte “in fretta”. Nella preghiera, davanti a Dio che parla, nel riflettere e meditare sui fatti della sua vita, Maria non ha fretta, non si lascia prendere dal momento, non si lascia trascinare dagli eventi. Ma quando ha chiaro che cosa Dio le chiede, ciò che deve fare, non indugia, non ritarda, ma va “in fretta”. Sant’Ambrogio commenta: “la grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze”. L’agire di Maria è una conseguenza della sua obbedienza alle parole dell’Angelo, ma unita alla carità: va da Elisabetta per rendersi utile; e in questo uscire dalla sua casa, da se stessa, per amore, porta quanto ha di più prezioso: Gesù; porta il suo Figlio. A volte, anche noi ci fermiamo all’ascolto, alla riflessione su ciò che dovremmo fare, forse abbiamo anche chiara la decisione che dobbiamo prendere, ma non facciamo il passaggio all’azione. E soprattutto non mettiamo in gioco noi stessi muovendoci “in fretta” verso gli altri per portare loro il nostro aiuto, la nostra comprensione, la nostra carità; per portare anche noi, come Maria, ciò che abbiamo di più prezioso e che abbiamo ricevuto, Gesù e il suo Vangelo, con la parola e soprattutto con la testimonianza concreta del nostro agire. Ascolto, decisione, azione.

Vorrei meditare con voi questo mistero che mostra come Maria affronta il cammino della sua vita, con grande realismo, umanità, concretezza. Tre parole sintetizzano l’atteggiamento di Maria: ascolto, decisone, azione; parole che indicano una strada anche per noi di fronte a ciò che ci chiede il Signore nella vita. 1. Ascolto. Da dove nasce il gesto di Maria di andare dalla parente Elisabetta? Da una parola dell’Angelo di Dio: «Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio…» (Lc 1,36). Maria sa ascoltare Dio. Attenzione: non è un semplice “udire” superficiale, ma è l’“ascolto” fatto di attenzione, di accoglienza, di disponibilità verso Dio. Non è il modo distratto con cui a volte noi ci mettiamo di fronte al Signore o agli altri: udiamo le parole, ma non ascoltiamo veramente. Maria è attenta a Dio, ascolta Dio. Ma Maria ascolta anche i fatti, legge cioè gli eventi della sua vita, è attenta alla realtà concreta e non si ferma alla superficie, ma va nel profondo, per coglierne il significato. La parente Elisabetta, che è già anziana, aspetta un figlio: questo è il fatto. Ma Maria è attenta al significato, lo sa cogliere: «Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37). Questo vale anche nella nostra vita: ascolto di Dio che ci parla, e ascolto anche della realtà quotidiana, attenzione alle persone, ai fatti perché il Signore è alla porta della nostra vita e bussa in molti modi, pone segni nel nostro cammino; a noi la capacità di vederli. Maria è la madre dell’ascolto, ascolto attento di Dio e ascolto altrettanto attento degli avvenimenti della vita. 2. Decisione. Maria non vive “di fretta”, con affanno, ma, come sottolinea san Luca, «meditava tutte queste cose nel suo cuore» (cfr Lc 2,19.51). E anche nel momento decisivo dell’Annunciazione dell’Angelo, Ella chiede: «Come avverrà questo?» (Lc 1,34). Ma non si ferma neppure al momento della riflessione; fa un passo avanti: decide. Non vive di fretta, ma solo quando è necessario “va in fretta”. Maria non si lascia trascinare dagli eventi, non evita la fatica della decisione. E questo avviene sia nella scelta fondamentale che cambierà la sua vita: «Eccomi sono la serva del Signore…» (cfr Lc 1,38), sia nelle scelte più quotidiane, ma ricche anch’esse di significato. Mi viene in mente l’episodio delle nozze di Cana (cfr Gv 2,1-11): anche qui si vede il realismo, l’umanità, la concretezza di Maria, che è attenta ai fatti, ai problemi; vede e comprende la difficoltà di quei due giovani sposi ai quali viene a mancare il vino della festa, riflette e sa che Gesù può fare qualcosa, e decide di rivolgersi al Figlio perché intervenga: «Non hanno più vino» (cfr v. 3).Nella vita è difficile prendere decisioni, spesso tendiamo a rimandarle, a lasciare che altri decidano al nostro posto, spesso preferiamo lasciarci trascinare dagli eventi, seguire la moda del momento; a volte sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non ne abbiamo il coraggio o ci pare troppo difficile perché vuol dire andare controcorrente. Maria nell’Annunciazione, nella Visitazione, alle nozze di Cana va controcorrente; si pone in ascolto di Dio, riflette e cerca di comprendere la realtà, e decide di affidarsi totalmente a Dio, decide di visitare, pur essendo incinta, l’anziana parente, decide di affidarsi al Figlio con insistenza per salvare la gioia delle nozze. 3. Azione. Maria si mise in viaggio e «andò in fretta…» (cfr Lc 1,39). Domenica scorsa sottolineavo questo modo di fare di Maria: nonostante le difficoltà, le critiche che avrà ricevuto per la sua decisione di partire, non si ferma davanti a niente. E qui parte “in fretta”. Nella preghiera, davanti a Dio che parla, nel riflettere e meditare sui fatti della sua vita, Maria non ha fretta, non si lascia prendere dal momento, non si lascia trascinare dagli eventi. Ma quando ha chiaro che cosa Dio le chiede, ciò che deve fare, non indugia, non ritarda, ma va “in fretta”. Sant’Ambrogio commenta: “la grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze”. L’agire di Maria è una conseguenza della sua obbedienza alle parole dell’Angelo, ma unita alla carità: va da Elisabetta per rendersi utile; e in questo uscire dalla sua casa, da se stessa, per amore, porta quanto ha di più prezioso: Gesù; porta il suo Figlio. A volte, anche noi ci fermiamo all’ascolto, alla riflessione su ciò che dovremmo fare, forse abbiamo anche chiara la decisione che dobbiamo prendere, ma non facciamo il passaggio all’azione. E soprattutto non mettiamo in gioco noi stessi muovendoci “in fretta” verso gli altri per portare loro il nostro aiuto, la nostra comprensione, la nostra carità; per portare anche noi, come Maria, ciò che abbiamo di più prezioso e che abbiamo ricevuto, Gesù e il suo Vangelo, con la parola e soprattutto con la testimonianza concreta del nostro agire. Ascolto, decisione, azione.

Il popolo cristiano fin dagli inizi, nelle difficoltà e nelle prove ricorre alla Madre, come indica la più antica antifona mariana: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

Il popolo cristiano fin dagli inizi, nelle difficoltà e nelle prove ricorre alla Madre, come indica la più antica antifona mariana: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

Modello di tutta la Chiesa nell’esercizio del culto divino, Maria è anche, evidentemente, maestra di vita spirituale per i singoli cristiani. Ben presto i fedeli cominciarono a guardare a Maria per fare, come lei, della propria vita un culto a Dio e del loro culto un impegno di vita. Già nel IV secolo, sant’Ambrogio, parlando ai fedeli, auspicava che in ognuno di essi fosse l’anima di Maria per glorificare Dio: Dev’essere in ciascuno l’anima di Maria per magnificare il Signore, dev’essere in ciascuno il suo spirito per esultare in Dio. Maria, però, è soprattutto modello di quel culto che consiste nel fare della propria vita un’offerta a Dio: dottrina antica, perenne, che ognuno può riascoltare, ponendo mente all’insegnamento della Chiesa, ma anche porgendo l’orecchio alla voce stessa della Vergine, allorché essa, anticipando in sé la stupenda domanda della preghiera del Signore: Sia fatta la tua volontà (Mt 6,10), rispose al messaggero di Dio: Ecco la serva del Signore: sia fatto di me secondo la tua parola (Lc 1,38). E il «sì» di Maria è per tutti i cristiani lezione ed esempio per fare dell’obbedienza alla volontà del Padre la via e il mezzo della propria santificazione.

Modello di tutta la Chiesa nell’esercizio del culto divino, Maria è anche, evidentemente, maestra di vita spirituale per i singoli cristiani. Ben presto i fedeli cominciarono a guardare a Maria per fare, come lei, della propria vita un culto a Dio e del loro culto un impegno di vita. Già nel IV secolo, sant’Ambrogio, parlando ai fedeli, auspicava che in ognuno di essi fosse l’anima di Maria per glorificare Dio: Dev’essere in ciascuno l’anima di Maria per magnificare il Signore, dev’essere in ciascuno il suo spirito per esultare in Dio. Maria, però, è soprattutto modello di quel culto che consiste nel fare della propria vita un’offerta a Dio: dottrina antica, perenne, che ognuno può riascoltare, ponendo mente all’insegnamento della Chiesa, ma anche porgendo l’orecchio alla voce stessa della Vergine, allorché essa, anticipando in sé la stupenda domanda della preghiera del Signore: Sia fatta la tua volontà (Mt 6,10), rispose al messaggero di Dio: Ecco la serva del Signore: sia fatto di me secondo la tua parola (Lc 1,38). E il «sì» di Maria è per tutti i cristiani lezione ed esempio per fare dell’obbedienza alla volontà del Padre la via e il mezzo della propria santificazione.

L’unione della Madre con il Figlio nell’opera della Redenzione raggiunge il culmine sul Calvario, dove Cristo offrì se stesso quale vittima immacolata a Dio (Eb 9,14) e dove Maria stette presso la Croce (cfr Gv 19,25), soffrendo profondamente con il suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei generata e offrendola anch’ella all’eterno Padre.

L’unione della Madre con il Figlio nell’opera della Redenzione raggiunge il culmine sul Calvario, dove Cristo offrì se stesso quale vittima immacolata a Dio (Eb 9,14) e dove Maria stette presso la Croce (cfr Gv 19,25), soffrendo profondamente con il suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei generata e offrendola anch’ella all’eterno Padre.

Accingendoci a trattare del posto che la Vergine Maria occupa nel culto cristiano, dobbiamo in primo luogo rivolgere la Nostra attenzione alla sacra Liturgia; essa, infatti, oltre un ricco contenuto dottrinale, possiede un’incomparabile efficacia pastorale e ha un riconosciuto valore esemplare per le altre forme di culto. Avremmo voluto considerare le varie Liturgie dell’Oriente e dell’Occidente, ma, in ordine allo scopo di questo documento, guarderemo quasi esclusivamente ai libri del rito Romano: esso solo è stato oggetto, in seguito alle norme pratiche impartite dal Concilio Vaticano II,9 di un profondo rinnovamento anche per quanto attiene alle espressioni di venerazione a Maria e richiede, pertanto, di essere attentamente considerato e valutato.

Accingendoci a trattare del posto che la Vergine Maria occupa nel culto cristiano, dobbiamo in primo luogo rivolgere la Nostra attenzione alla sacra Liturgia; essa, infatti, oltre un ricco contenuto dottrinale, possiede un’incomparabile efficacia pastorale e ha un riconosciuto valore esemplare per le altre forme di culto. Avremmo voluto considerare le varie Liturgie dell’Oriente e dell’Occidente, ma, in ordine allo scopo di questo documento, guarderemo quasi esclusivamente ai libri del rito Romano: esso solo è stato oggetto, in seguito alle norme pratiche impartite dal Concilio Vaticano II,9 di un profondo rinnovamento anche per quanto attiene alle espressioni di venerazione a Maria e richiede, pertanto, di essere attentamente considerato e valutato.

Maria, la rivoluzione della tenerezza

Maria, la rivoluzione della tenerezza

La meditazione dei misteri di Cristo è proposta nel Rosario con un metodo caratteristico, atto per sua natura a favorire la loro assimilazione. È il metodo basato sulla ripetizione. Ciò vale innanzitutto per l’Ave Maria, ripetuta per ben dieci volte ad ogni mistero. Se si guarda superficialmente a questa ripetizione, si potrebbe essere tentati di ritenere il Rosario una pratica arida e noiosa. Ben altra considerazione, invece, si può giungere ad avere della Corona, se la si considera come espressione di quell’amore che non si stanca di tornare alla persona amata con effusioni che, pur simili nella manifestazione, sono sempre nuove per il sentimento che le pervade.

La meditazione dei misteri di Cristo è proposta nel Rosario con un metodo caratteristico, atto per sua natura a favorire la loro assimilazione. È il metodo basato sulla ripetizione. Ciò vale innanzitutto per l’Ave Maria, ripetuta per ben dieci volte ad ogni mistero. Se si guarda superficialmente a questa ripetizione, si potrebbe essere tentati di ritenere il Rosario una pratica arida e noiosa. Ben altra considerazione, invece, si può giungere ad avere della Corona, se la si considera come espressione di quell’amore che non si stanca di tornare alla persona amata con effusioni che, pur simili nella manifestazione, sono sempre nuove per il sentimento che le pervade.

Non dobbiamo mai dimenticare che a fondamento di ogni autentica e viva spiritualità cristiana sta la Parola di Dio annunciata, accolta, celebrata e meditata nella Chiesa. Questo intensificarsi del rapporto con la divina Parola avverrà con maggiore slancio quanto più saremo consapevoli di trovarci di fronte, sia nella sacra Scrittura che nella Tradizione viva della Chiesa, alla Parola definitiva di Dio sul cosmo e sulla storia.

Non dobbiamo mai dimenticare che a fondamento di ogni autentica e viva spiritualità cristiana sta la Parola di Dio annunciata, accolta, celebrata e meditata nella Chiesa. Questo intensificarsi del rapporto con la divina Parola avverrà con maggiore slancio quanto più saremo consapevoli di trovarci di fronte, sia nella sacra Scrittura che nella Tradizione viva della Chiesa, alla Parola definitiva di Dio sul cosmo e sulla storia.