Madre della speranza

Madre della speranza

Maria ha attraversato più di una notte nel suo cammino di madre. Fin dal primo apparire nella storia dei vangeli, la sua figura si staglia come se fosse il personaggio di un dramma. Non era semplice rispondere con un “sì” all’invito dell’angelo: eppure lei, donna ancora nel fiore della giovinezza, risponde con coraggio, nonostante nulla sapesse del destino che l’attendeva. Maria in quell’istante ci appare come una delle tante madri del nostro mondo, coraggiose fino all’estremo quando si tratta di accogliere nel proprio grembo la storia di un nuovo uomo che nasce.

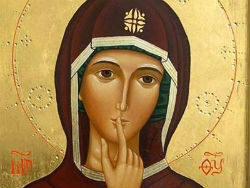

Quel “sì” è il primo passo di una lunga lista di obbedienze – lunga lista di obbedienze! – che accompagneranno il suo itinerario di madre. Così Maria appare nei vangeli come una donna silenziosa, che spesso non comprende tutto quello che le accade intorno, ma che medita ogni parola e ogni avvenimento nel suo cuore.

In questa disposizione c’è un ritaglio bellissimo della psicologia di Maria: non è una donna che si deprime davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra andare per il verso giusto. Non è nemmeno una donna che protesta con violenza, che inveisce contro il destino della vita che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che ascolta: non dimenticatevi che c’è sempre un grande rapporto tra la speranza e l’ascolto, e Maria è una donna che ascolta. Maria accoglie l’esistenza così come essa si consegna a noi, con i suoi giorni felici, ma anche con le sue tragedie che mai vorremmo avere incrociato. Fino alla notte suprema di Maria, quando il suo Figlio è inchiodato al legno della croce.

Fino a quel giorno, Maria era quasi sparita dalla trama dei vangeli: gli scrittori sacri lasciano intendere questo lento eclissarsi della sua presenza, il suo rimanere muta davanti al mistero di un Figlio che obbedisce al Padre. Però Maria riappare proprio nel momento cruciale: quando buona parte degli amici si sono dileguati a motivo della paura. Le madri non tradiscono, e in quell’istante, ai piedi della croce, nessuno di noi può dire quale sia stata la passione più crudele: se quella di un uomo innocente che muore sul patibolo della croce, o l’agonia di una madre che accompagna gli ultimi istanti della vita di suo figlio. I vangeli sono laconici, ed estremamente discreti. Registrano con un semplice verbo la presenza della Madre: lei “stava” (Gv 19,25), Lei stava. Nulla dicono della sua reazione: se piangesse, se non piangesse … nulla; nemmeno una pennellata per descrivere il suo dolore: su questi dettagli si sarebbe poi avventata l’immaginazione di poeti e di pittori regalandoci immagini che sono entrate nella storia dell’arte e della letteratura. Ma i vangeli soltanto dicono: lei “stava”. Stava lì, nel più brutto momento, nel momento più crudele, e soffriva con il figlio. “Stava”.

Maria “stava”, semplicemente era lì. Eccola nuovamente, la giovane donna di Nazareth, ormai ingrigita nei capelli per il passare degli anni, ancora alle prese con un Dio che deve essere solo abbracciato, e con una vita che è giunta alla soglia del buio più fitto. Maria “stava” nel buio più fitto, ma “stava”. Non se ne è andata. Maria è lì, fedelmente presente, ogni volta che c’è da tenere una candela accesa in un luogo di foschia e di nebbie. Nemmeno lei conosce il destino di risurrezione che suo Figlio stava in quell’istante aprendo per tutti noi uomini: è lì per fedeltà al piano di Dio di cui si è proclamata serva nel primo giorno della sua vocazione, ma anche a causa del suo istinto di madre che semplicemente soffre, ogni volta che c’è un figlio che attraversa una passione. Le sofferenze delle madri: tutti noi abbiamo conosciuto donne forti, che hanno affrontato tante sofferenze dei figli!

La ritroveremo nel primo giorno della Chiesa, lei, madre di speranza, in mezzo a quella comunità di discepoli così fragili: uno aveva rinnegato, molti erano fuggiti, tutti avevano avuto paura (cfr At 1,14). Ma lei semplicemente stava lì, nel più normale dei modi, come se fosse una cosa del tutto naturale: nella prima Chiesa avvolta dalla luce della Risurrezione, ma anche dai tremori dei primi passi che doveva compiere nel mondo.

Per questo tutti noi la amiamo come Madre. Non siamo orfani: abbiamo una Madre in cielo, che è la Santa Madre di Dio. Perché ci insegna la virtù dell’attesa, anche quando tutto appare privo di senso: lei sempre fiduciosa nel mistero di Dio, anche quando Lui sembra eclissarsi per colpa del male del mondo. Nei momenti di difficoltà, Maria, la Madre che Gesù ha regalato a tutti noi, possa sempre sostenere i nostri passi, possa sempre dire al nostro cuore: “Alzati! Guarda avanti, guarda l’orizzonte”, perché Lei è Madre di speranza.

Papa Francesco

Udienza generale, 10 maggio 2017

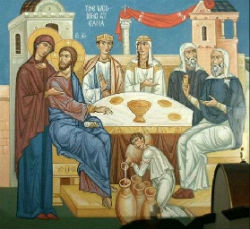

…Vorrei meditare con voi questo mistero che mostra come Maria affronta il cammino della sua vita, con grande realismo, umanità, concretezza. Tre parole sintetizzano gli atteggiamenti di Maria: ascolto, decisone, azione. Parole che indicano una strada anche per noi di fronte a ciò che ci chiede il Signore nella vita.

…Vorrei meditare con voi questo mistero che mostra come Maria affronta il cammino della sua vita, con grande realismo, umanità, concretezza. Tre parole sintetizzano gli atteggiamenti di Maria: ascolto, decisone, azione. Parole che indicano una strada anche per noi di fronte a ciò che ci chiede il Signore nella vita.

A Cristo con Maria

A Cristo con Maria

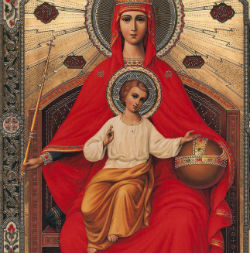

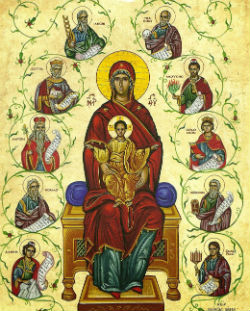

La contemplazione di Cristo ha in Maria il suo modello insuperabile. Il volto del Figlio le appartiene a titolo speciale. È nel suo grembo che si è plasmato, prendendo da Lei anche un’umana somiglianza che evoca un’intimità spirituale certo ancora più grande. Alla contemplazione del volto di Cristo nessuno si è dedicato con altrettanta assiduità di Maria. Gli occhi del suo cuore si concentrano in qualche modo su di Lui già nell’Annunciazione, quando lo concepisce per opera dello Spirito Santo; nei mesi successivi comincia a sentirne la presenza e a presagirne i lineamenti. Quando finalmente lo dà alla luce a Betlemme, anche i suoi occhi di carne si portano teneramente sul volto del Figlio, mentre lo avvolge in fasce e lo depone nella mangiatoia (cfr Lc 2, 7).

La contemplazione di Cristo ha in Maria il suo modello insuperabile. Il volto del Figlio le appartiene a titolo speciale. È nel suo grembo che si è plasmato, prendendo da Lei anche un’umana somiglianza che evoca un’intimità spirituale certo ancora più grande. Alla contemplazione del volto di Cristo nessuno si è dedicato con altrettanta assiduità di Maria. Gli occhi del suo cuore si concentrano in qualche modo su di Lui già nell’Annunciazione, quando lo concepisce per opera dello Spirito Santo; nei mesi successivi comincia a sentirne la presenza e a presagirne i lineamenti. Quando finalmente lo dà alla luce a Betlemme, anche i suoi occhi di carne si portano teneramente sul volto del Figlio, mentre lo avvolge in fasce e lo depone nella mangiatoia (cfr Lc 2, 7).

Maria e la vita pubblica di Gesù

Maria e la vita pubblica di Gesù

È essenziale della maternità il fatto di riferirsi alla persona. Essa determina sempre un’unica ed irripetibile relazione fra due persone: della madre col figlio e del figlio con la madre. Anche quando una stessa donna è madre di molti figli, il suo personale rapporto con ciascuno di essi caratterizza la maternità nella sua stessa essenza. Ciascun figlio, infatti, è generato in modo unico ed irripetibile, e ciò vale sia per la madre che per il figlio. Ciascun figlio viene circondato nel medesimo modo da quell’amore materno, sul quale si basa la sua formazione e maturazione nell’umanità. Si può dire che la maternità «nell’ordine della grazia» mantenga l’analogia con ciò che «nell’ordine della natura» caratterizza l’unione della madre col figlio. In questa luce diventa più comprensibile perché nel testamento di Cristo sul Golgota la nuova maternità di sua madre sia stata espressa al singolare, in riferimento ad un uomo: «Ecco il tuo figlio».Si può dire, inoltre, che in queste stesse parole venga pienamente indicato il motivo della dimensione mariana della vita dei discepoli di Cristo: non solo di Giovanni, che in quell’ora stava sotto la Croce insieme alla madre del suo Maestro, ma di ogni discepolo di Cristo, di ogni cristiano. Il redentore affida sua madre al discepolo e, nello stesso tempo, gliela dà come madre. La maternità di Maria che diventa eredità dell’uomo è un dono: un dono che Cristo stesso fa personalmente ad ogni uomo. Il Redentore affida Maria a Giovanni in quanto affida Giovanni a Maria. Ai piedi della croce ha inizio quello speciale affidamento dell’uomo alla Madre di Cristo, che nella storia della Chiesa fu poi praticato ed espresso in diversi modi. Quando lo stesso apostolo ed evangelista, dopo aver riportato le parole rivolte da Gesù sulla Croce alla madre ed a lui stesso, aggiunge: «E da quel momento il discepolo la prese con sé» (Gv 19,27), questa affermazione certamente vuol dire che al discepolo fu attribuito un ruolo di figlio e che egli si assunse la cura della Madre dell’amato Maestro. E poiché Maria fu data come madre personalmente a lui, l’affermazione indica, sia pure indirettamente, quanto esprime l’intimo rapporto di un figlio con la madre. E tutto questo si può racchiudere nella parola «affidamento». L’affidamento è la risposta all’amore di una persona e, in particolare, all’amore della madre. La dimensione mariana della vita di un discepolo di Cristo si esprime in modo speciale proprio mediante tale affidamento filiale nei riguardi della Madre di Dio, iniziato col testamento del Redentore sul Golgota. Affidandosi filialmente a Maria, il cristiano, come l’apostolo Giovanni, accoglie «fra le sue cose proprie la Madre di Cristo e la introduce in tutto lo spazio della propria vita interiore, cioè nel suo «io» umano e cristiano: «La prese con sé». Così egli cerca di entrare nel raggio d’azione di quella «materna carità», con la quale la Madre del Redentore «si prende cura dei fratelli del Figlio suo» «alla cui rigenerazione e formazione ella coopera» secondo la misura del dono, propria di ciascuno per la potenza dello Spirito di Cristo. Così anche si esplica quella maternità secondo lo spirito, che è diventata la funzione di Maria sotto la Croce e nel cenacolo.

È essenziale della maternità il fatto di riferirsi alla persona. Essa determina sempre un’unica ed irripetibile relazione fra due persone: della madre col figlio e del figlio con la madre. Anche quando una stessa donna è madre di molti figli, il suo personale rapporto con ciascuno di essi caratterizza la maternità nella sua stessa essenza. Ciascun figlio, infatti, è generato in modo unico ed irripetibile, e ciò vale sia per la madre che per il figlio. Ciascun figlio viene circondato nel medesimo modo da quell’amore materno, sul quale si basa la sua formazione e maturazione nell’umanità. Si può dire che la maternità «nell’ordine della grazia» mantenga l’analogia con ciò che «nell’ordine della natura» caratterizza l’unione della madre col figlio. In questa luce diventa più comprensibile perché nel testamento di Cristo sul Golgota la nuova maternità di sua madre sia stata espressa al singolare, in riferimento ad un uomo: «Ecco il tuo figlio».Si può dire, inoltre, che in queste stesse parole venga pienamente indicato il motivo della dimensione mariana della vita dei discepoli di Cristo: non solo di Giovanni, che in quell’ora stava sotto la Croce insieme alla madre del suo Maestro, ma di ogni discepolo di Cristo, di ogni cristiano. Il redentore affida sua madre al discepolo e, nello stesso tempo, gliela dà come madre. La maternità di Maria che diventa eredità dell’uomo è un dono: un dono che Cristo stesso fa personalmente ad ogni uomo. Il Redentore affida Maria a Giovanni in quanto affida Giovanni a Maria. Ai piedi della croce ha inizio quello speciale affidamento dell’uomo alla Madre di Cristo, che nella storia della Chiesa fu poi praticato ed espresso in diversi modi. Quando lo stesso apostolo ed evangelista, dopo aver riportato le parole rivolte da Gesù sulla Croce alla madre ed a lui stesso, aggiunge: «E da quel momento il discepolo la prese con sé» (Gv 19,27), questa affermazione certamente vuol dire che al discepolo fu attribuito un ruolo di figlio e che egli si assunse la cura della Madre dell’amato Maestro. E poiché Maria fu data come madre personalmente a lui, l’affermazione indica, sia pure indirettamente, quanto esprime l’intimo rapporto di un figlio con la madre. E tutto questo si può racchiudere nella parola «affidamento». L’affidamento è la risposta all’amore di una persona e, in particolare, all’amore della madre. La dimensione mariana della vita di un discepolo di Cristo si esprime in modo speciale proprio mediante tale affidamento filiale nei riguardi della Madre di Dio, iniziato col testamento del Redentore sul Golgota. Affidandosi filialmente a Maria, il cristiano, come l’apostolo Giovanni, accoglie «fra le sue cose proprie la Madre di Cristo e la introduce in tutto lo spazio della propria vita interiore, cioè nel suo «io» umano e cristiano: «La prese con sé». Così egli cerca di entrare nel raggio d’azione di quella «materna carità», con la quale la Madre del Redentore «si prende cura dei fratelli del Figlio suo» «alla cui rigenerazione e formazione ella coopera» secondo la misura del dono, propria di ciascuno per la potenza dello Spirito di Cristo. Così anche si esplica quella maternità secondo lo spirito, che è diventata la funzione di Maria sotto la Croce e nel cenacolo.

La Chiesa «diventa madre… accogliendo con fedeltà la parola di Dio». Come Maria che ha creduto per prima, accogliendo la parola di Dio a lei rivelata nell’annunciazione, e rimanendo ad essa fedele in tutte le sue prove fino alla Croce, così la Chiesa diventa madre quando, accogliendo con fedeltà la parola di Dio, «con la predicazione e il battesimo genera a una vita nuova e immortale i figli, concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio». Questa caratteristica «materna» della Chiesa è stata espressa in modo particolarmente vivido dall’Apostolo delle genti, quando scriveva: «Figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore, finché non sia formato Cristo in voi!» (Gal 4,19). In queste parole di san Paolo è contenuta una traccia interessante della consapevolezza materna della Chiesa primitiva, legata al suo servizio apostolico tra gli uomini. Tale consapevolezza permetteva e permette costantemente alla Chiesa di vedere il mistero della sua vita e della sua missione sull’esempio della stessa Genitrice del Figlio, che è il «primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). Si può dire che la Chiesa apprenda da Maria anche la propria maternità: essa riconosce la dimensione materna della sua vocazione, legata essenzialmente alla sua natura sacramentale, «contemplando l’arcana santità di lei, imitandone la carità e adempiendo fedelmente la volontà del Padre». Se la Chiesa è segno e strumento dell’intima unione con Dio, lo è a motivo della sua maternità: perché, vivificata dallo Spirito, «genera» figli e figlie dell’umana famiglia a una vita nuova in Cristo. Perché, come Maria è al servizio del mistero dell’incarnazione, così la Chiesa rimane al servizio del mistero dell’adozione a figli mediante la grazia. Al tempo stesso, sull’esempio di Maria, la Chiesa rimane la vergine fedele al proprio sposo: «Essa pure è vergine, che custodisce integra e pura la fede data allo sposo». La Chiesa è, infatti, la sposa di Cristo, come risulta dalle Lettere paoline (Ef 5,21); (2Cor 11,2) e dall’appellativo giovanneo: «la sposa dell’Agnello» (Ap 21,9). Se la Chiesa come sposa «custodisce la fede data a Cristo», questa fedeltà, benché nell’insegnamento dell’apostolo sia divenuta immagine del matrimonio (Ef 5,23), possiede anche il valore di tipo della totale donazione a Dio nel celibato «per il Regno dei cieli», ossia della verginità consacrata a Dio (Mt 19,11); (2Cor 11,2). Proprio tale verginità, sull’esempio della Vergine di Nazareth, è fonte di una speciale fecondità spirituale: è fonte della maternità nello Spirito Santo. Ma la Chiesa custodisce anche la fede ricevuta da Cristo: sull’esempio di Maria, che serbava e meditava in cuor suo (Lc 2,19) tutto ciò che riguardava il suo Figlio divino, essa è impegnata a custodire la Parola di Dio, ad indagarne le ricchezze con discernimento e prudenza, per dame in ogni epoca fedele testimonianza a tutti gli uomini.

La Chiesa «diventa madre… accogliendo con fedeltà la parola di Dio». Come Maria che ha creduto per prima, accogliendo la parola di Dio a lei rivelata nell’annunciazione, e rimanendo ad essa fedele in tutte le sue prove fino alla Croce, così la Chiesa diventa madre quando, accogliendo con fedeltà la parola di Dio, «con la predicazione e il battesimo genera a una vita nuova e immortale i figli, concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio». Questa caratteristica «materna» della Chiesa è stata espressa in modo particolarmente vivido dall’Apostolo delle genti, quando scriveva: «Figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore, finché non sia formato Cristo in voi!» (Gal 4,19). In queste parole di san Paolo è contenuta una traccia interessante della consapevolezza materna della Chiesa primitiva, legata al suo servizio apostolico tra gli uomini. Tale consapevolezza permetteva e permette costantemente alla Chiesa di vedere il mistero della sua vita e della sua missione sull’esempio della stessa Genitrice del Figlio, che è il «primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). Si può dire che la Chiesa apprenda da Maria anche la propria maternità: essa riconosce la dimensione materna della sua vocazione, legata essenzialmente alla sua natura sacramentale, «contemplando l’arcana santità di lei, imitandone la carità e adempiendo fedelmente la volontà del Padre». Se la Chiesa è segno e strumento dell’intima unione con Dio, lo è a motivo della sua maternità: perché, vivificata dallo Spirito, «genera» figli e figlie dell’umana famiglia a una vita nuova in Cristo. Perché, come Maria è al servizio del mistero dell’incarnazione, così la Chiesa rimane al servizio del mistero dell’adozione a figli mediante la grazia. Al tempo stesso, sull’esempio di Maria, la Chiesa rimane la vergine fedele al proprio sposo: «Essa pure è vergine, che custodisce integra e pura la fede data allo sposo». La Chiesa è, infatti, la sposa di Cristo, come risulta dalle Lettere paoline (Ef 5,21); (2Cor 11,2) e dall’appellativo giovanneo: «la sposa dell’Agnello» (Ap 21,9). Se la Chiesa come sposa «custodisce la fede data a Cristo», questa fedeltà, benché nell’insegnamento dell’apostolo sia divenuta immagine del matrimonio (Ef 5,23), possiede anche il valore di tipo della totale donazione a Dio nel celibato «per il Regno dei cieli», ossia della verginità consacrata a Dio (Mt 19,11); (2Cor 11,2). Proprio tale verginità, sull’esempio della Vergine di Nazareth, è fonte di una speciale fecondità spirituale: è fonte della maternità nello Spirito Santo. Ma la Chiesa custodisce anche la fede ricevuta da Cristo: sull’esempio di Maria, che serbava e meditava in cuor suo (Lc 2,19) tutto ciò che riguardava il suo Figlio divino, essa è impegnata a custodire la Parola di Dio, ad indagarne le ricchezze con discernimento e prudenza, per dame in ogni epoca fedele testimonianza a tutti gli uomini.